焦裕祿在1963年種下的一株泡桐�,被人們稱為“焦桐”�����。如今它與周圍的泡桐林形成蘭考的一處美景���。(圖片來(lái)源:蘭考扶貧企業(yè)聯(lián)合會(huì)) 每年3�����、4月間�����,蘭考縣一排排高大的泡桐樹便開滿紫色的喇叭狀花朵�。從空中俯瞰,景觀勝似歐洲的薰衣草莊園����。一看到這些泡桐樹,人們就會(huì)想起焦裕祿��。

從1962年12月6日到蘭考報(bào)到起�����,焦裕祿在蘭考奮斗了475天���?���?恳惠v自行車和一雙腳,他走了全縣149個(gè)生產(chǎn)大隊(duì)中的120多個(gè)����,與蘭考的“三害”搏斗,創(chuàng)造了焦裕祿精神�。在它的激勵(lì)下,今日蘭考已大變樣���。

《環(huán)球人物》采訪的蘭考各界人士�,人人都說(shuō)到這樣一句話:“如果焦書記能活到今天����,他一定很欣慰。”

泡桐林成了“綠色銀行”

“欽禮(時(shí)任蘭考縣委副書記張欽禮)同志���,現(xiàn)在有句話我不能不向你說(shuō)了�,回去對(duì)同志們說(shuō)�����,我不行了����,你們要領(lǐng)導(dǎo)蘭考人民堅(jiān)決地斗爭(zhēng)下去���。黨相信我們�,派我們?nèi)ヮI(lǐng)導(dǎo),我們是有信心的��。我們是災(zāi)區(qū)��,我死了����,不要多花錢。我死后只有一個(gè)要求���,要求組織上把我運(yùn)回蘭考���,埋在沙堆上,活著我沒有治好沙丘����,死了也要看著你們把沙丘治好!”

——《縣委書記的榜樣——焦裕祿》��,穆青等���,1966年發(fā)表于人民日?qǐng)?bào)

蘭考縣位于九曲黃河最后一道彎處����,據(jù)《蘭考縣志》記載,從1171年到1949年���,黃河在蘭考縣內(nèi)南徙北遷,遍地行河���,決口達(dá)143次���。這給蘭考留下了內(nèi)澇、風(fēng)沙��、鹽堿“三害”�����。耄耋老人雷中江至今記得20世紀(jì)60年代初沙丘的樣子�,他告訴《環(huán)球人物》記者:“我們東壩頭鄉(xiāng)張莊村當(dāng)時(shí)處在蘭考最大的風(fēng)口上,西南部有一千六七百畝沙地����,其中3個(gè)大沙丘��,分別高達(dá)9.9米、8.8米��、6.6米���,長(zhǎng)約500米�。大風(fēng)一吹�����,這些沙丘就會(huì)流動(dòng)���。”

在農(nóng)村調(diào)研過(guò)程中�����,焦裕祿總結(jié)出“貼膏藥”和“扎針”的辦法����。蘭考的土地�,表層是沙地,沙地下面是黃河帶來(lái)的淤泥��。“貼膏藥”是指把地下的淤泥翻上來(lái),壓在沙丘上面�,把沙丘封住。“扎針”是指在沙丘上大規(guī)模種植耐旱的泡桐樹���,把沙丘固定住��。這種樹長(zhǎng)得快����,五六年就能長(zhǎng)成大樹���,既能擋風(fēng)又能壓沙���,而且年年生根發(fā)新苗,可以陸續(xù)移栽����,無(wú)需多投資,成林后旱天能散發(fā)水分��,澇天能吸收水分���。

焦裕祿也許不會(huì)想到�����,他當(dāng)年號(hào)召大家種植的泡桐樹��,如今不僅消除了蘭考惡劣的生態(tài)環(huán)境����,還給蘭考乃至全國(guó)帶來(lái)一個(gè)全新的產(chǎn)業(yè)����。“20世紀(jì)80年代,蘭考的泡桐樹成材了�,不少木匠開始用這種木材制作家具和生火用的風(fēng)箱等生活用具,我父親代士永就是其中之一��。”河南中州民族樂器有限公司董事長(zhǎng)代勝民告訴《環(huán)球人物》記者���。一個(gè)偶然的機(jī)會(huì)�����,上海民族樂器廠的琵琶制作師張連根發(fā)現(xiàn)�,蘭考縣堌陽(yáng)鎮(zhèn)徐場(chǎng)村村民代士永制作的風(fēng)箱����,拉出來(lái)的聲音竟然清脆悅耳����。他們將風(fēng)箱拆開做成樂器音板���,果然�,奏出的樂曲悠揚(yáng)輕柔��,于是開始向代士永定購(gòu)泡桐木板材��。“當(dāng)時(shí)一塊板材才賣三四元��,可做成樂器能賣到四五百元���,我父親感嘆‘守著寶貝不見金’��,他決定自己做樂器����。”代勝民說(shuō)����。

代士永想把張連根挖過(guò)來(lái)�����?���?墒菑堖B根在上海有穩(wěn)定的收入���,不愿來(lái),也不好拒絕�����,就半開玩笑地對(duì)代士永說(shuō):“除了主要材料泡桐之外����,還必須找到配用料紅木。只要你搞來(lái)20噸紅木���,我就跟你一起干����!”

代士永沒有視之為玩笑���,他三赴上海�、六進(jìn)北京,一個(gè)月里去過(guò)18趟鄭州���,瘦了20斤�。最后���,他在山東濰坊一家國(guó)營(yíng)家具廠找到了紅木����。代勝民說(shuō):“焦書記身上有三股勁:對(duì)群眾的親勁����、抓工作的韌勁、干事業(yè)的拼勁����。張連根也被我父親的韌勁和拼勁打動(dòng)了。”

1988年��,代士永在農(nóng)家院里創(chuàng)辦了蘭考縣第一家樂器廠���。開工那天����,代士永把他挑選好的農(nóng)村青年帶到張連根面前。然后問(wèn)大家:“你們說(shuō)���,咱們蘭考是咋出的名���?”有的說(shuō):“因?yàn)樵厶m考出了個(gè)焦裕祿。”有的說(shuō):“還不是咱蘭考窮得出了名�?”代士永說(shuō):“你們說(shuō)的都對(duì)!要記住蘭考的光榮——焦裕祿���,也要記住咱蘭考的恥辱——貧窮。我叫大家來(lái)辦廠就是要洗掉咱蘭考的恥辱……”代士永把鋪蓋卷搬到了廠里���。離廠僅有兩公里的家�,他半年也沒回去過(guò)�����。

1988年10月���,代士永把古箏和琵琶等樂器帶到廣州�����,參加中國(guó)出口商品交易會(huì)���。它們引起海外客商的極大興趣�,香港�����、新加坡��、日本���、德國(guó)�����、美國(guó)����、加拿大的客商都為其精美造型和優(yōu)美音色贊嘆�����,紛紛訂貨。

“真是酒香不怕巷子深����!一個(gè)偶然的機(jī)會(huì),我從全國(guó)7個(gè)廠家沒有廠標(biāo)的7把古箏里��,一下子就挑準(zhǔn)了一把上乘佳品���。后來(lái)當(dāng)我知道那是只開辦了兩年的農(nóng)民樂器廠的產(chǎn)品時(shí)���,我簡(jiǎn)直不敢相信。堌陽(yáng)樂器廠的古箏的確是全國(guó)一流的��,完全可以適應(yīng)專業(yè)團(tuán)體和國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的需要�����。”1990年11月�����,上海音樂學(xué)院古箏教研室主任何寶泉來(lái)訂購(gòu)古箏時(shí)感慨道��。

也是在1990年����,文化部委托中國(guó)音樂學(xué)院舉辦國(guó)際比賽,蘭考人送去57臺(tái)琵琶���、古箏供參賽者借用�����。比賽剛結(jié)束����,便被搶購(gòu)一空���。20世紀(jì)90年代����,輕工業(yè)部組織專家來(lái)考察��,認(rèn)為蘭考泡桐材質(zhì)輕柔�����,不翹不裂不變形,透氣透音性能好��,堪稱“會(huì)呼吸的木材”�����,是國(guó)內(nèi)制作古箏�、琵琶等樂器音板的最佳材料,輕工業(yè)部還把蘭考確定為全國(guó)民族樂器音板定點(diǎn)生產(chǎn)基地�����。

2020年10月�����,蘭考縣堌陽(yáng)鎮(zhèn)徐場(chǎng)村村民在調(diào)試樂器�。

2020年10月�����,蘭考縣堌陽(yáng)鎮(zhèn)徐場(chǎng)村村民在調(diào)試樂器�。 “一些工人從廠里走出去自己干,也有越來(lái)越多的人走出蘭考學(xué)習(xí)樂器制作�,再回到家鄉(xiāng)抱團(tuán)發(fā)展。外地企業(yè)剛開始多是從蘭考采購(gòu)原材料����,后來(lái)紛紛來(lái)蘭考直接設(shè)廠?��,F(xiàn)在��,全縣有200多家樂器企業(yè)����,形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈,年產(chǎn)值20多億元���,全國(guó)民族樂器行業(yè)約90%的音板取材于蘭考的泡桐���。”代勝民說(shuō)。

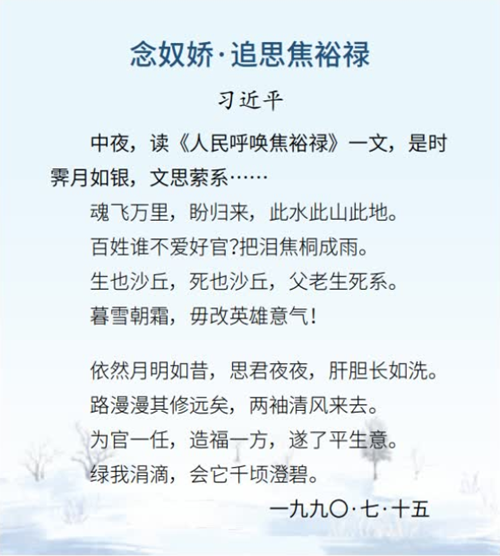

目前�,蘭考縣農(nóng)桐間作面積46萬(wàn)畝,種植泡桐樹200多萬(wàn)株���。正如1990年時(shí)任福州市委書記習(xí)近平在《念奴嬌·追思焦裕祿》中描繪的那樣:“綠我涓滴���,會(huì)它千頃澄碧。”代勝民說(shuō):“泡桐樹對(duì)于我們來(lái)說(shuō)就是‘吉祥的樹’�,它們的樹齡不長(zhǎng),幾十年生命力就到極限了��,就得砍��,再種新樹,這也帶活了全縣的樂器制造產(chǎn)業(yè)����。焦書記當(dāng)年帶頭種下的泡桐林如今已是蘭考的‘綠色銀行’。”

2009年����,時(shí)任中共中央政治局常委、國(guó)家副主席習(xí)近平在蘭考考察時(shí)���,把焦裕祿精神概括為“親民愛民�、艱苦奮斗���、科學(xué)求實(shí)����、迎難而上���、無(wú)私奉獻(xiàn)”��。代勝民說(shuō)�,從父輩到自己這一輩���,無(wú)不對(duì)焦裕祿心存感激�,對(duì)焦裕祿精神沒齒難忘�。代勝民2005年接下了父親手中的接力棒,把工廠搬到了縣城����,如今每年?duì)I業(yè)額達(dá)四五千萬(wàn)元人民幣,技術(shù)工人主要來(lái)自農(nóng)村��。在徐場(chǎng)村����,幾乎家家戶戶有樂器招牌,客廳就是展廳���。代勝民沒有因競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系排斥家鄉(xiāng)的對(duì)手�,反倒隔三差五就開著車去徐場(chǎng)村等地進(jìn)行技術(shù)輔導(dǎo)����,也幫助他們打開銷路。“他們好多規(guī)模小�����,質(zhì)量上有所欠缺。大家形成合力����,才能讓蘭考品牌做得響亮。大家共同進(jìn)步�����,才能走向共同富裕����。”

“黨組織領(lǐng)著干、干部搶著干�����、群眾跟著干”

蘭考車站上�����,北風(fēng)怒號(hào)��,大雪紛飛���。車站的屋檐下����,掛著尺把長(zhǎng)的冰柱。國(guó)家運(yùn)送蘭考災(zāi)民前往豐收地區(qū)的專車���,正從這里飛馳而過(guò)……

焦裕祿指著他們,沉重地說(shuō):“同志們�,你們看,他們絕大多數(shù)人�����,都是我們的階級(jí)兄弟�����。是災(zāi)荒逼迫他們背井離鄉(xiāng)的����,不能責(zé)怪他們,我們有責(zé)任�����。黨把這個(gè)縣三十六萬(wàn)群眾交給我們,我們不能領(lǐng)導(dǎo)他們戰(zhàn)勝災(zāi)荒�����,應(yīng)該感到羞恥和痛心……”

——《縣委書記的榜樣——焦裕祿》��,穆青等�,1966年發(fā)表于人民日?qǐng)?bào)

雷中江就是當(dāng)時(shí)討飯大軍中的一員。“1962年�,冬春季節(jié)的風(fēng)沙打死小麥20多萬(wàn)畝,秋季內(nèi)澇淹壞了30多萬(wàn)畝莊稼�,鹽堿地上有10萬(wàn)畝禾苗堿死,蘭考的糧食產(chǎn)量達(dá)到歷史最低水平���,平均畝產(chǎn)才43斤�。1963年3月���,我拿了一些土布來(lái)到火車站���,準(zhǔn)備去外省換吃的。”

當(dāng)時(shí)焦裕祿的話雷中江記憶猶新���,他一字一頓地模仿焦裕祿說(shuō):“我們沒有把工作干好�,讓你們受苦了。你們?nèi)グ?����,路上注意安全?rdquo;這讓雷中江心里感到熱乎乎的�����,因?yàn)榭h里的“勸阻辦”通常是要來(lái)阻止他們?nèi)ネ忄l(xiāng)的���,而焦裕祿將“勸阻辦”改為除三害辦公室��。后來(lái),雷中江換回了十來(lái)斤高粱�、十來(lái)斤薯?xiàng)l和一些蘿卜干,一共三十來(lái)斤�。可這哪夠一家人吃的��?“焦書記非常聰明����。他從外面調(diào)來(lái)一些食品,并沒有直接發(fā)給大家���,而是以工代賑��,大家干點(diǎn)活���,就發(fā)一點(diǎn)����。”雷中江回憶道����。

焦裕祿下鄉(xiāng)考察看到有人生病急需用錢,總是慷慨解囊�。“我爺爺是餓死的,奶奶靠要飯生活���。我爸爸腿有病����,當(dāng)時(shí)焦書記資助了一些錢���。”葡萄架鄉(xiāng)杜寨村黨支部書記�����、43歲的李永建告訴《環(huán)球人物》記者���。在杜寨村��,很多老人都見過(guò)焦裕祿��,李永建從小就聽村里長(zhǎng)輩講焦書記的故事�����。“我記得小學(xué)三年級(jí)時(shí)�,看到一本書里講焦書記治理‘三害’的故事�,很感動(dòng)。”

貧困�����,很長(zhǎng)一段時(shí)間困擾著蘭考百姓����。2002年����,蘭考縣被確定為國(guó)家級(jí)貧困縣��。2011年3月�����,之前在外打過(guò)工���、做過(guò)糧油買賣的李永建當(dāng)選為村支書,下決心帶領(lǐng)全村擺脫貧困����。“我們村處在黃河故道上,村里沒有企業(yè)�����,只能發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)���、種植業(yè)�,但經(jīng)我們嘗試�����,效益都不是很好�����。”

2016年1月,河南省農(nóng)科院專家以新疆哈密瓜為種源�,成功培育出了新品種蜜瓜——玉蘭香。經(jīng)過(guò)走訪調(diào)研和土壤檢測(cè)�,專家認(rèn)定:葡萄架鄉(xiāng)杜寨村的弱堿性沙土,特別適合蜜瓜生產(chǎn)�����。李永建決心試種����。他聯(lián)合村干部和駐村工作隊(duì)一共7人,每人出資1500元�����,種了兩棚蜜瓜�����,于當(dāng)年6月初試驗(yàn)成功��。成熟的蜜瓜水分大�、口感甜,產(chǎn)量也高�。當(dāng)時(shí)蘭考還沒有別的地方種蜜瓜,因此不愁銷路���,賣完瓜一算賬�,每棚收入達(dá)6200元����。相比小麥、玉米���,種蜜瓜收入翻了十倍����。

村里人比較保守����,他們經(jīng)不起失敗,也難以相信鹽堿地里能一直長(zhǎng)好蜜瓜�����,沒人敢跟著種����。李永建為了讓更多人看到效益���,趕在7月16日又發(fā)動(dòng)村里黨員、干部帶頭種了45棚����。這時(shí),蘭考縣到了雨季�。8月的一天,大雨傾盆����,一些棚被水淹了。李永建趕緊帶領(lǐng)大家一起挖排水溝��。“用了一個(gè)晚上就挖好了�����。大家干勁都很足��,因?yàn)榻箷浀氖论E大家都很清楚��,他常常在夜里帶領(lǐng)老百姓治理澇災(zāi)��。幾十年過(guò)去����,只要遇到困難招呼一聲,大家依舊能馬上團(tuán)結(jié)起來(lái)�,根本不怕吃苦。”李永建說(shuō)���。

9月中旬��,這45棚又成功了��。“我拉著貧困戶到田間地頭�����,跟他們開會(huì)�����,讓他們親自品嘗�����,他們覺得確實(shí)甜����,有賣相,這才認(rèn)可了��。”當(dāng)年10月�,李永建向村里的信用合作社貸款100萬(wàn)元,又聯(lián)系一些在外青年返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)�����,繼續(xù)擴(kuò)大種植規(guī)模至117棚����。

2016年10月,蘭考縣委領(lǐng)導(dǎo)帶著李永建去了趟北京新發(fā)地果蔬批發(fā)市場(chǎng)�。為幫扶貧困縣,新發(fā)地免費(fèi)批了兩間門面房�����,對(duì)蘭考農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)行展銷�。李永建成功對(duì)接了幾個(gè)大客戶。2017年��,蘭考縣有了第一個(gè)國(guó)家農(nóng)產(chǎn)品地理標(biāo)志產(chǎn)品——“蘭考蜜瓜”。“全縣110多個(gè)貧困村都來(lái)我們村參觀學(xué)習(xí)��。如今����,蘭考全縣種植蜜瓜3萬(wàn)畝����,遍布10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)100多個(gè)村。有了國(guó)家農(nóng)產(chǎn)品地理標(biāo)志�����,我們蘭考的蜜瓜成了搶手貨���。”李永建驕傲地說(shuō)�。也是在2017年����,經(jīng)國(guó)務(wù)院扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組審定,并經(jīng)河南省政府批準(zhǔn)��,蘭考縣正式退出貧困縣�����。如今,蘭考蜜瓜遠(yuǎn)銷北京�、深圳、蘇州�、嘉興、杭州和廣州等地��,還出口到新加坡�。

2019年,蘭考縣葡萄架鄉(xiāng)杜寨村村民種植的蜜瓜大豐收�。 “農(nóng)民的要求不高,只要實(shí)惠����,就愿意跟著干。現(xiàn)在全縣上下形成了一股黨組織領(lǐng)著干�����、干部搶著干��、群眾跟著干的風(fēng)氣�����。有了這股精氣神,沒有什么困難是戰(zhàn)勝不了的����。”李永建說(shuō)。

除了杜寨村��,東壩頭鎮(zhèn)張莊村通過(guò)發(fā)展黃河特色旅游�����、三義寨鄉(xiāng)白云山村通過(guò)種植大棚蔬菜�、儀封鎮(zhèn)代莊村通過(guò)發(fā)展綠化苗圃和大棚葡萄等�����、南漳鎮(zhèn)周莊村通過(guò)發(fā)展板材加工�����,紛紛脫貧��,走上鄉(xiāng)村振興路����。

這些巨變的背后���,回響的正是焦裕祿精神。1963年春節(jié)�����,蘭考縣委辦公室干事張士義跟著焦裕祿一起到南彰公社布置工作���。焦裕祿看著路上的沙丘說(shuō):“這些廢堤和沙丘��,普遍營(yíng)造上樹林�����,三五年之后�,這里就變成綠洲���,那時(shí)���,樹不是就成了搖錢樹了嗎!這廢堤和沙丘旁邊的土地��,也可以變成肥沃的良田���!”回到縣里后����,有一天,焦裕祿在辦公室里說(shuō):“蘭考好極了�����,真是個(gè)好地方���。從這里物產(chǎn)來(lái)說(shuō)����,有小麥����、高粱����、大豆、花生��,有大棗和蘋果����,有百合和山藥�,有出名的蘭考豆腐乳����,特別是還有36萬(wàn)勤勞的人民。蘭考潛力無(wú)窮��,前途光明����。不改變蘭考面貌,我就不走��!”

這些話對(duì)張士義影響很大�����。“在蘭考工作這些年來(lái)��,老實(shí)說(shuō)����,我是感到災(zāi)區(qū)工作難做,雖然口頭上沒有提出什么要求,但是內(nèi)心是很希望組織把我調(diào)到外縣去工作的����。自從我跟隨焦裕祿同志工作一段時(shí)期后,他那種在困難中看到光明的精神鼓舞著我����,也使我充滿了信心和力量。現(xiàn)在�,我愿意在蘭考干上一輩子了。”張士義1966年回憶道���。

幾十年過(guò)去�,焦裕祿的一言一行仍然激勵(lì)著蘭考人民�。有人說(shuō):“現(xiàn)在在蘭考干工作,一個(gè)個(gè)像嗷嗷叫的小老虎���。”

“蘭考縣的改變就是國(guó)家強(qiáng)盛的縮影”

這天,外面的大風(fēng)雪刮了一夜����。焦裕祿的房子里,電燈也亮了一夜��。

第二天,窗戶紙剛剛透亮����,他就挨門把全院的同志們叫起來(lái)開會(huì)。焦裕祿說(shuō):“同志們���,你們看����,這場(chǎng)雪越下越大����,這會(huì)給群眾帶來(lái)很多困難,在這大雪擁門的時(shí)候���,我們不能坐在辦公室里烤火�,應(yīng)該到群眾中間去�。”

——《縣委書記的榜樣——焦裕祿》,穆青等����,1966年發(fā)表于人民日?qǐng)?bào)

在20世紀(jì)60年代,蘭考可不是家家戶戶都能用上電燈�。據(jù)時(shí)任蘭考縣生產(chǎn)救災(zāi)辦公室主任吳思敬回憶,那時(shí)經(jīng)常停電,辦公室都備有煤油燈�。1963年8月23日,焦裕祿在趙垛樓大隊(duì)開群眾大會(huì)���。晚上�����,他有感于趙垛樓人民在困難面前自力更生的干勁����,點(diǎn)著小煤油燈����,熬了一夜寫出一份調(diào)查報(bào)告。

到了80年代����,代士永在創(chuàng)辦樂器廠時(shí),村里還沒有電��,晚上趕制樂器需要點(diǎn)蠟燭��。蠟燭亮度不夠��,后來(lái)又點(diǎn)煤油燈����。“頭天來(lái)上班,第二天鼻孔都是黑的���。后來(lái)我們的工廠搬到鎮(zhèn)上�,才用上了電��。但經(jīng)常停電��,廠里要備發(fā)電機(jī)���。”代勝民說(shuō)�����。

“以前天黑后在黃河大堤上走�,有時(shí)走著走著���,人就沒了�,掉河里被沖走了�����。”國(guó)家電投河南公司黨委書記、董事長(zhǎng)王捍忠告訴《環(huán)球人物》記者��。今年到河南工作后��,他在第一時(shí)間來(lái)到蘭考�����。“焦書記的精神深深感染了我����。他去世時(shí)為什么十萬(wàn)人給他送葬?還不是因?yàn)樗睦镅b著老百姓���?���!我們也應(yīng)該走到群眾中間去。”

王捍忠決心“點(diǎn)亮黃河”����。“黃河邊上相對(duì)偏遠(yuǎn),交通不便��,人也少,按照市場(chǎng)規(guī)則����,不會(huì)有人把電線架到那里去��,但我們央企義不容辭���。傳統(tǒng)方式通電成本太高�,我們發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢(shì)�,在大堤上裝上了帶儲(chǔ)能的太陽(yáng)能路燈,可儲(chǔ)存7天的電能�����。燈桿上裝有可實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)黃河水情的設(shè)備�,綠色智慧化讓老百姓出行更加安全。”

2022年7月�,國(guó)家電投工作人員在蘭考縣黃河岸邊安裝太陽(yáng)能路燈。 以前�,蘭考縣的用能以外來(lái)的電力和油、氣供應(yīng)為主��,本地有少量的太陽(yáng)能����、光伏發(fā)電�、秸稈發(fā)電��。2016年清潔能源消費(fèi)占比只有約7%����,外來(lái)電力占比高達(dá)63%,油氣消費(fèi)占比22%��,薪柴消費(fèi)占比3%���。2018年�����,國(guó)家能源局將蘭考縣定為全國(guó)首個(gè)農(nóng)村能源革命試點(diǎn)建設(shè)示范縣�����。如今����,蘭考遍布湛藍(lán)的光伏板�����。

黃河大堤北邊的谷營(yíng)鎮(zhèn)光伏電場(chǎng)占地約500畝。“這些光伏板在夏季用電高峰期發(fā)的電�����,幾乎能供應(yīng)全縣居民用電量的一半����!”蘭考縣供電公司宣傳部主任戶邊疆說(shuō)����。雨水會(huì)沿傾斜板面落到光伏板下沿地面,使得下沿地面數(shù)十厘米寬的范圍內(nèi)土壤含水量明顯提高�����,農(nóng)作物密度大�����、植株高�����。“我們要在新疆發(fā)展‘光伏牧場(chǎng)’,即光伏治沙���,在光伏電場(chǎng)里種草�,牧民可以放牧���,前景很好�����。我們將來(lái)也打算在蘭考發(fā)展這樣的模式����。”王捍忠說(shuō)���。

蘭考還有風(fēng)能優(yōu)勢(shì)����。當(dāng)年的第一大風(fēng)口東壩頭��,如今是一臺(tái)臺(tái)風(fēng)機(jī)在田地里呼呼地轉(zhuǎn)動(dòng)����。尤其在春季����,這里的風(fēng)力�、風(fēng)速都很可觀。葉片轉(zhuǎn)一圈就能發(fā)3—5度電��,電能可直接就近100%消納��。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示��,我國(guó)2021年煤炭消費(fèi)量占能源消費(fèi)總量的56.0%���。而在蘭考,2021年可再生能源占縣域全社會(huì)用電量的83.98%�,遠(yuǎn)超全國(guó)平均水平。

“我們?cè)诖罅ν七M(jìn)‘全國(guó)農(nóng)村清潔能源創(chuàng)新中心’建設(shè)���,開發(fā)了58個(gè)清潔能源應(yīng)用場(chǎng)景����,還將實(shí)施黃河灣鄉(xiāng)村振興示范工程�����、音樂小鎮(zhèn)綜合智慧能源和綠能零碳交通等項(xiàng)目,并在焦裕祿干部學(xué)院設(shè)計(jì)了一門課�,全國(guó)的縣委書記來(lái)學(xué)習(xí)時(shí),可以實(shí)地感受清潔能源的開發(fā)利用���,再在各地推廣����,這樣有利于優(yōu)化全國(guó)能源結(jié)構(gòu)���。以前沒有電的時(shí)候�,村民晚上不出門?���,F(xiàn)在,人們交流多了��,活動(dòng)多了����,農(nóng)村更加團(tuán)結(jié),社會(huì)更加和諧。焦書記的兒子、開封市政協(xié)原主席焦躍進(jìn)告訴我:‘你們現(xiàn)在干的這些事�����,跟我父親干的是同樣的事業(yè)��。’”王捍忠說(shuō)���。

據(jù)《蘭考縣志》記載��,1989年���,“三害”得到全面根治。同年9月��,中央組織部把雷鋒����、焦裕祿�����、王進(jìn)喜�����、錢學(xué)森、史來(lái)賀列為新中國(guó)成立40年來(lái)在群眾中享有崇高威望的共產(chǎn)黨員的優(yōu)秀代表�����。如今�,蘭考人民將“三害”加以利用,蘭考發(fā)生翻天覆地的變化���。“蘭考縣的改變就是國(guó)家強(qiáng)盛的縮影���。”王捍忠說(shuō)。

經(jīng)歷蘭考幾十年風(fēng)雨巨變的雷中江老人告訴《環(huán)球人物》記者�,現(xiàn)在蘭考家家用上了自來(lái)水、天然氣��,水泥路面通到各村��,每個(gè)村子的路燈天一黑就亮起來(lái)了���,這與焦書記是分不開的��。他最近寫了一首打油詩(shī)���,念給記者聽:“‘蘭考大地綠油油���,家家住上兩層樓。蘭考人民奔小康��,焦公英靈喜洋洋����。上有天堂,下有蘇杭����,今日蘭考勝蘇杭。’這是蘭考面貌的真實(shí)寫照����,也是我們蘭考人民的心聲。”(記者 田亮)