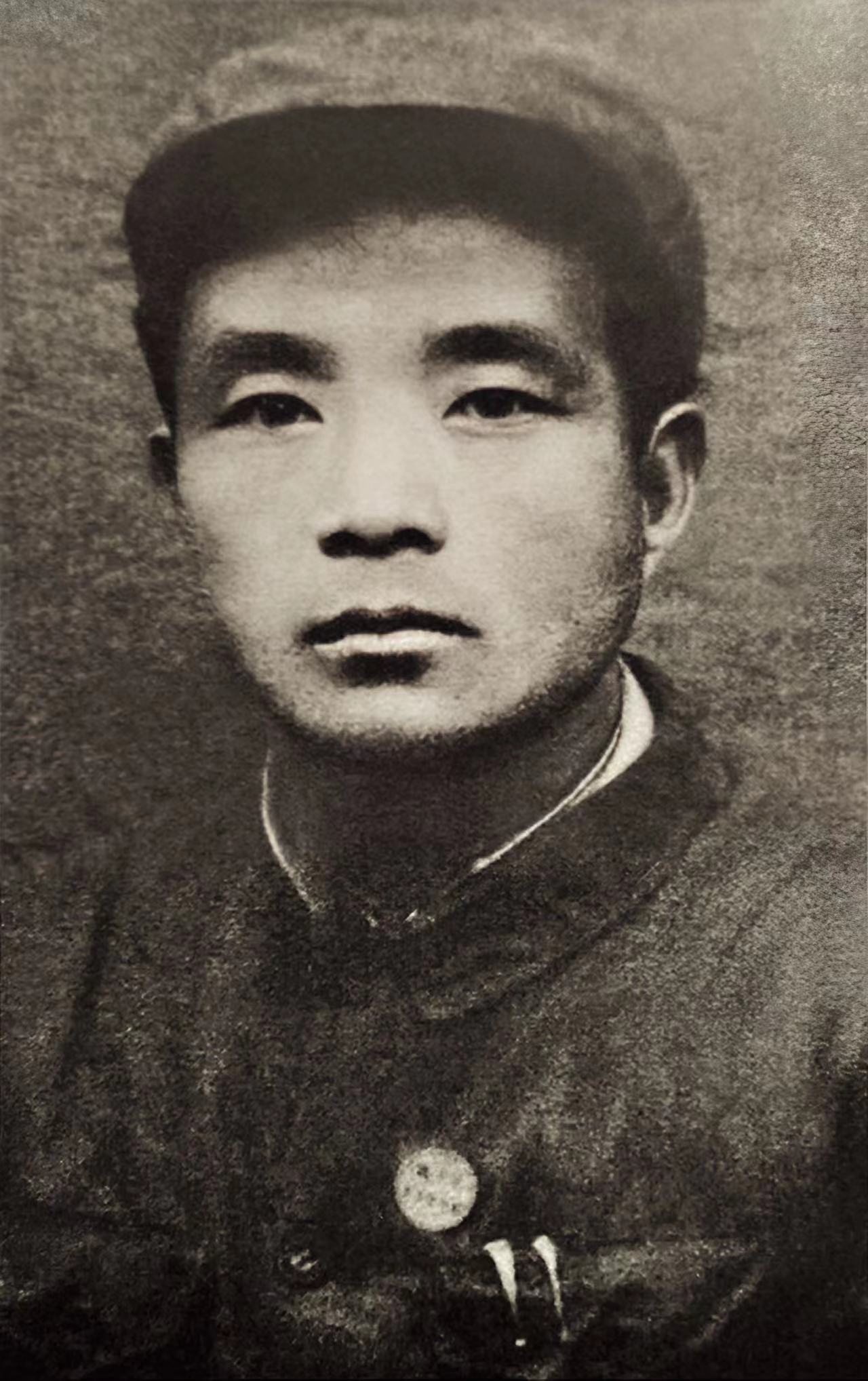

解放初期的焦裕祿�,主要任務是剿匪和土改����。 如果不了解焦裕祿的前半生����,就不會理解焦裕祿做出的選擇���。

在與蘭考的自然環(huán)境作斗爭前��,焦裕祿已經擁有了“強悍”的人生�。他在日軍的黑煤窯里九死一生,在家鄉(xiāng)的土地上參與解放縣城���,在土匪遍地的村里躲暗殺�����、斗匪首�,在蘇聯專家的輕視下攻克高端生產設備……他是一位在生活的磨難中錘煉出來的戰(zhàn)士�����。

淄博焦裕祿干部教育學院副院長焦玉星告訴《環(huán)球人物》記者:“看待焦裕祿����,不能僅把他看作是一位優(yōu)秀的縣委書記。在職務之外����,他的精神力量、人格光輝才是留給后人的寶貴財富�����。”

“我欽佩為國建立功勛的仁人智者”

2022年7月20日�,《環(huán)球人物》記者沿著317省道向山東淄博市博山區(qū)駛去,青山不斷后退�,嵐霧中能聽見隱約的雞鳴犬吠之聲。駛到一座名叫岳陽山的山腳下���,有一條鄉(xiāng)間小路����,路那頭便是焦裕祿的出生地北崮山村���。

焦裕祿故鄉(xiāng)——山東省淄博市博山區(qū)北崮山村舊貌����。 時間拉回到100年前的1922年��,焦裕祿出生在村西頭的焦家祖宅里�。當時焦家開著油坊,生活尚可�。父親焦方田喜得次子,視若珍寶�����,請來私塾先生起名。先生嘆世道艱難�����,便起名“裕祿”�����,小名“祿子”:“裕是富裕的裕����,祿是高官厚祿的祿。”焦家父母連連點頭�,焦裕祿這個名字就這樣定下。后來焦守云談起父親的名字時說:“舊時的鄉(xiāng)村����,過上富足的生活是每個人的夢想。”

2022年的北崮山村���。(本刊記者 隋坤/攝) 請私塾先生起名��,是因為焦家長輩尊敬讀書人�����。當年焦裕祿的爺爺焦念禮因為不識字��,在欠條上稀里糊涂簽了字���,白做一年苦力后,還欠下一大筆外債���。待焦裕祿到了上學的年齡��,焦念禮叫來全家人商量:“就是因為不認字��,咱差點家破人亡��。祿子這孩子聰明懂事����,念了書會有出息的�����。”8歲的焦裕祿被送進了新式小學��,后又轉到隔壁南崮山村的第六高級小學�����。

在學校里,焦裕祿接觸到大千世界�,人生畫卷第一次在他眼前展開。他最喜歡的活動是學校里的雅樂隊�。受爺爺影響,焦裕祿擅長拉二胡�,打砸滑揉、快慢運弓�����,無所不精�。很快,他成了學校雅樂隊的臺柱子����。后來他又喜歡上了軍號,從零開始學習��。放學后�,他常去岳陽山上練號,開始吹得不怎么樣�����,但他堅持練習,有時吹腫了腮幫子才回家��,終于練得嘹亮動聽了��。咬定青山不放松的性格在那時已現端倪�����。如今在焦裕祿故居����,他吹過的軍號仍掛在墻上��。

也是在學校里�����,愛國主義在焦裕祿的心中萌芽了���。從焦家祖宅到第六高級小學會經過一個名叫闞家泉的泉眼����,常年溪水涓涓��,是孩子們的樂園。小學四年級時����,焦裕祿寫下一篇《闞家泉的風景》:“我欽佩那些為國建立過功勛的仁人智者,更愛那哺育過無數仁人智者的好山好水�。而令我最喜愛的,就是岳陽山南山腳與崮山西山腳交匯處的闞家泉����。”

如今的闞家泉仍溪水涓涓。(本刊記者 隋坤/攝) 記者到訪那天恰逢下雨����,泉眼下游水流湍急,叮咚之聲縈繞在整個北崮山村�����。焦玉星就在離闞家泉不遠的地方接受《環(huán)球人物》的采訪���,他介紹了童年焦裕祿求學時的大背景:“博山地區(qū)是我國最早的工業(yè)區(qū)之一�,上世紀20年代���,以鄧恩銘��、王盡美為代表的早期中國共產黨員已在此開展工人運動���,此后這里一直進行著各種救國運動���。焦裕祿在此度過童年,很容易感受到老師�、同學間的愛國奉獻精神。”

就這樣�����,焦裕祿度過了無憂無慮的小學時光�����。那也是焦裕祿人生中最愜意的時光之一����。

焦裕祿故居�����。(本刊記者 隋坤/攝) 入黨,向著光的方向

如果沒有意外和變故���,焦裕祿將順理成章地完成學業(yè)��,并可能成為下一代油坊的主人��,人生軌跡或許就囿于北崮山村����。但時局動蕩����,沒人能獨善其身,少年的命運急遽轉向���,小山村里少了一個賣油郎���,走出一位優(yōu)秀的共產黨員。

1937年�����,侵華日軍占領了博山縣城�。日本是一個資源匱乏的國家,本土資源不足以支持長久戰(zhàn)爭。為了掠奪博山的煤炭資源��,日軍不斷進行“清鄉(xiāng)”掃蕩�,搶掠財物,燒毀民房��,甚至制造了“謙益祥慘案”���,屠殺饑民近百人�。在日寇的劫掠下���,焦家油坊的經營情況一日不如一日�,家庭逐漸落魄���。讀完小學后,焦裕祿被迫輟學�����。

焦裕祿曾自述輟學后的日子:“主要有三件事����,種地、賣油、下煤窯����。”焦玉星對《環(huán)球人物》記者說:“焦裕祿人生閱歷豐富,自小就對一二三產業(yè)有所涉獵���。正是如此豐富的經歷��,鑄就了他日后親民愛民的工作作風����。”

命運對少年的考驗并未停止���。1942年的某天���,焦裕祿快步朝家中走去,不一會兒忍不住小跑起來���,因為他隱約聽到家中傳來陣陣哭聲����。待跑到家門口����,發(fā)現父親焦方田躺在一扇門板上�,已經斷氣�。為了維持油坊生產,焦方田借了一筆外債���,沒想到最后被討債者逼上絕路��。“在日軍侵華的大背景下�,老百姓生活的困苦屬于歷史困局�����。焦父之死���,不僅是對抗逼債和貧困的個人悲劇���,也和當時不計其數的苦難者一樣,屬于民族悲劇���。”焦玉星對《環(huán)球人物》記者說。

按照風俗��,父親去世后應由焦裕祿的哥哥操辦葬禮,但哥哥常年在外���,一時聯系不上�,于是責任落到了焦裕祿頭上�����。就在焦裕祿準備操辦葬禮時����,日軍卻以“共產黨嫌疑分子”為由將他押到博山憲兵隊。“黨在那個時期全面領導了礦區(qū)工人的抗日活動��。當焦裕祿下煤窯時�,他身旁的某個工友或許就是共產黨人。那時����,盡管他還沒有直接參與革命,但在地火燃燒的環(huán)境中耳濡目染����,革命的種子可能在某個時間、以某種方式��,浸入他的心里,并悄然發(fā)芽�����。”焦玉星說����。

入獄當晚,日軍將焦裕祿帶到某大樓前����,他看到“已有幾十人在被審問拷打,有的被吊在梁上�,有的正在被灌涼水,有的正被火燒”���。日軍用扁擔抽打了焦裕祿數十下��,直到他暈過去����。多年后�����,焦裕祿對女兒焦守云回憶過這段經歷:和他一起以“共產黨嫌疑分子”之名抓走的人不少�,日軍的牢房逼仄狹窄,關了二三十個人���,每天夜里都有死人被抬出去���,扔進附近的“萬人坑”,也不斷有人被關進來�。

焦裕祿被抓走后,母親李星英非常焦慮��,到處借錢上下打點��。她每隔一天就去一趟憲兵隊���,來回70里的山路�,不知道走了多少趟���。然而�����,一切都是徒勞�,年底,焦裕祿被日軍押送到遼寧撫順煤礦當勞工�。

根據多方史料記載,焦裕祿是作為“特殊工人”被押到撫順挖煤的�����。日軍所稱的“特殊工人”來源甚多��,以他們抓捕的八路軍和國民黨軍隊的士兵為主��,也有游擊隊���、抗日鄉(xiāng)村干部和各地抗日武裝人員�,還有一些是被日軍誣陷為嫌疑犯抓來的普通老百姓�����。“特殊工人”都是集中管理���,居住地周圍有電網或鐵絲網�,不準隨便出入�����,上下井由日軍押送,每天工作長達10多個小時���,吃不飽穿不暖。日本監(jiān)工對他們非打即罵�,有病不給醫(yī)治,死亡率很高��。焦裕祿后來在自己的干部情況介紹中說:“不到一個月��,我們附近村被抓去的20人死了17個�,只剩我們三人,但也是帶病下窯���。”

再待下去只有死路一條�����,焦裕祿時刻想著逃跑��。他等來了機會���。1943年7月,焦裕祿在撫順遇到一位在消防隊工作的老鄉(xiāng)。在老鄉(xiāng)的幫助下�����,焦裕祿混進消防隊�����,乘消防車逃到沈陽�����,坐上了回山東的火車��。誰料回到家��,又有漢奸來查“良民證”�。無奈之下,焦裕祿再次逃出家鄉(xiāng)��,到江蘇宿遷給地主當雇工���,直到抗日戰(zhàn)爭勝利���。

在宿遷����,焦裕祿遇到了新四軍����。焦玉星說,這是焦裕祿人生中最重要的一次相遇:“黨的進步性與革命事業(yè)讓他找到了方向�。”被告知博山地區(qū)也有黨組織后,焦裕祿立刻返回家鄉(xiāng)�����,加入北崮山村的民兵組織��。焦玉星說:“雖然日本在1945年8月15日宣布投降�����,但博山地區(qū)仍存在部分頑固的日本軍國主義分子����。焦裕祿參與了消滅他們的數次戰(zhàn)斗����,與隊伍一起把博山縣城從殘余日寇手中徹底解救出來。”

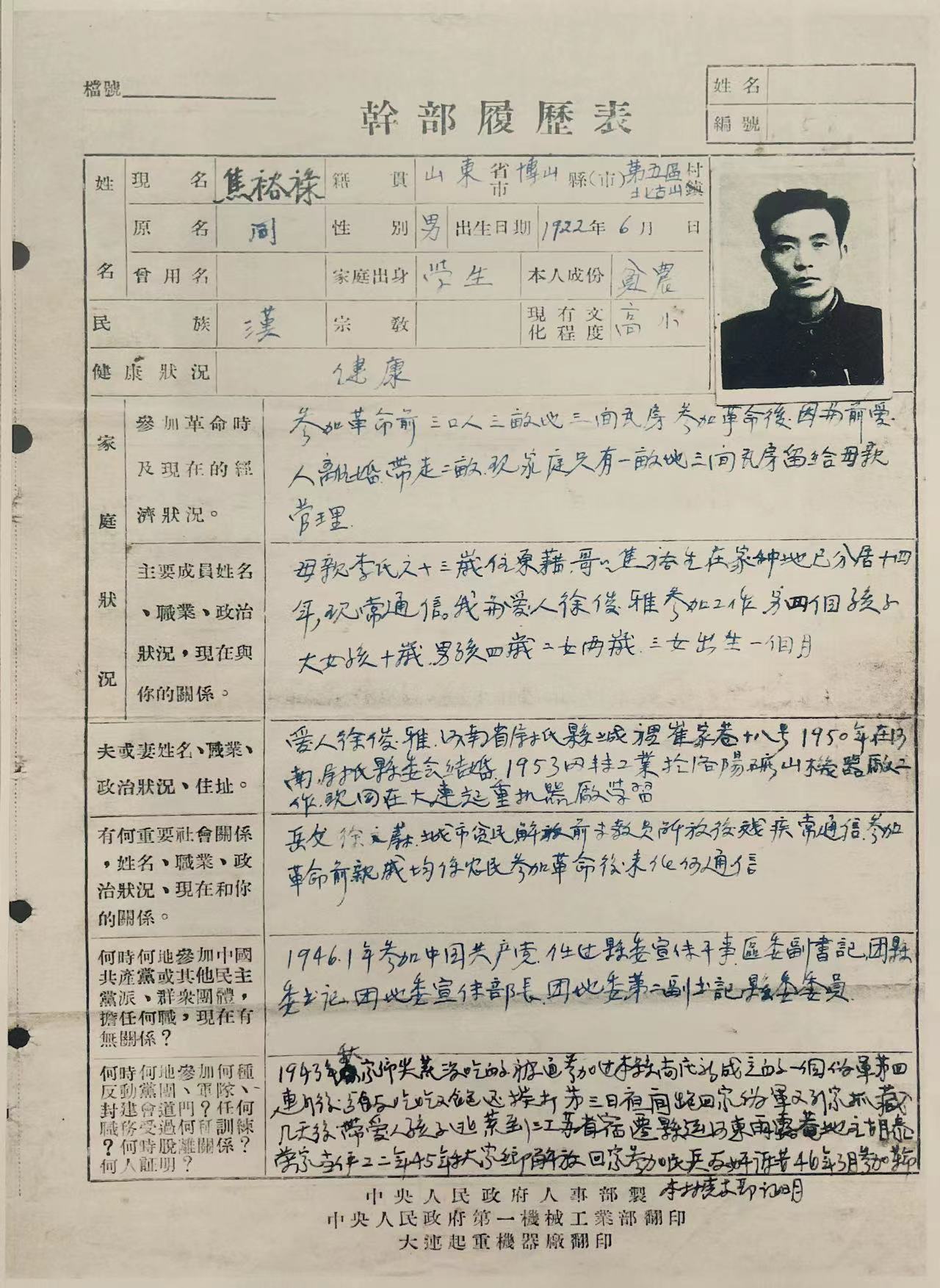

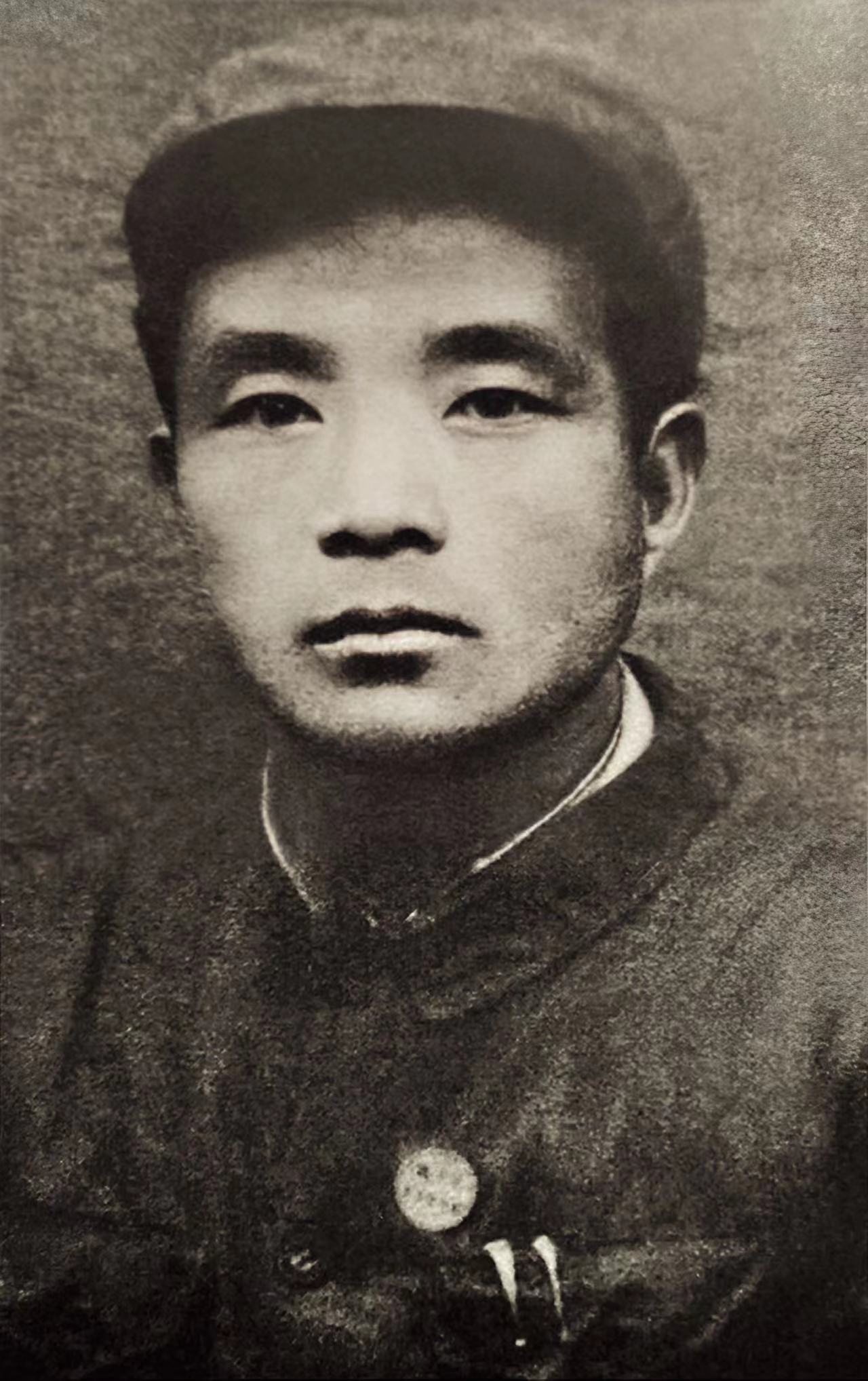

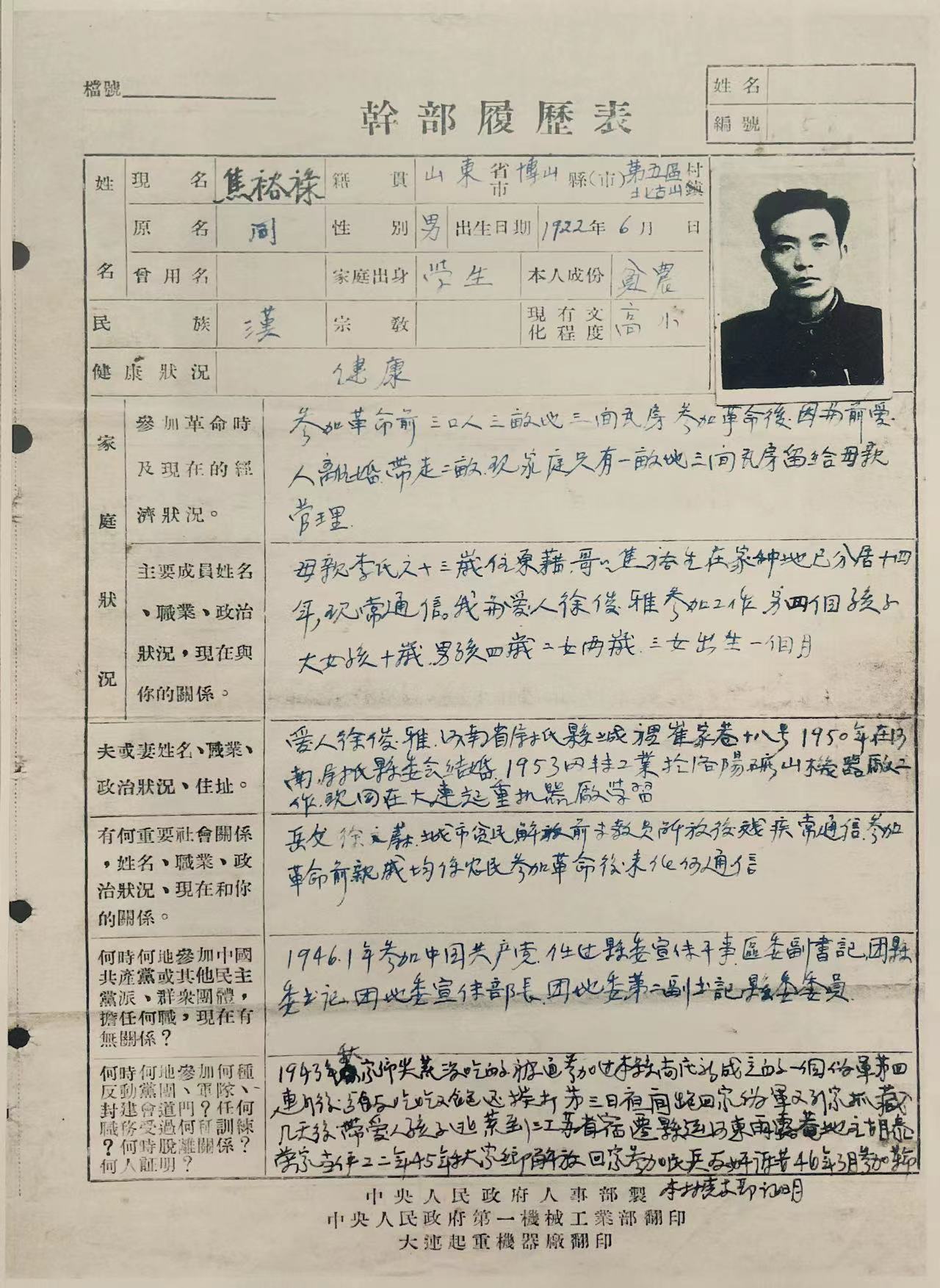

1946年1月,北崮山村的民兵隊長焦方開和區(qū)委組織委員焦念文將焦裕祿叫到一戶村民家中�。在這里,24歲的焦裕祿正式加入了中國共產黨���。他在干部情況介紹中記錄了當時的情形:“這時入黨是絕對保秘的�,也未舉行儀式����,只是黨支部書記李京倫念了下黨章和幾遍黨員教材,介紹了下誰是黨員�����,告訴我候補期為三個月�����。”這份干部情況說明��,如今保存在淄博焦裕祿紀念館(故居)中����。

此后,焦裕祿隨軍南下��,被分配到河南開封尉氏縣、杞縣工作��。不久前舉辦的杞縣“傳承弘揚焦裕祿精神書畫展”上�,新發(fā)現的兩份材料格外引人注目。這是1952年11月�����,焦裕祿寫的兩份在杞縣開展土地復查時的工作報告手稿����,字里行間流露著忘我的工作狀態(tài)。他寫道:“我?guī)У刂比玖栂挛缛豚l(xiāng)�,立即與胡主任議定召開了全鄉(xiāng)干部會議�,分析了情況,確定了方針����,研究了方法步驟,訂出了第一步的計劃��,對干部進行了分工�,開始了工作……工作中發(fā)現存在的問題是有的村子干部不團結,干群關系不夠密切���,農會組織渙散����,不互信,農民階級混亂……”

1953年�����,焦裕祿帶著這份熱情到鄭州工作��,任青年團鄭州地委第二書記����。同年,隨著大規(guī)模經濟建設的展開��,他又被調往河南洛陽礦山機器廠(以下簡稱洛礦)��,準備在這里再闖一片天地�����。

我們走在大路上

如今����,在河南洛陽的中信重工機械股份有限公司(以下簡稱中信重工)的園區(qū)內�,有一條“焦裕祿大道”�。走在這條大道上,參天的梧桐樹�����、靜立的提升機�,還有那尊焦裕祿塑像,無不講述著那段火熱的歲月��、那位人民公仆的動人故事����。這里就是當年的洛礦。1953年6月��,31歲的焦裕祿響應國家第一個五年計劃�,來到這里投身國家的經濟建設�����。

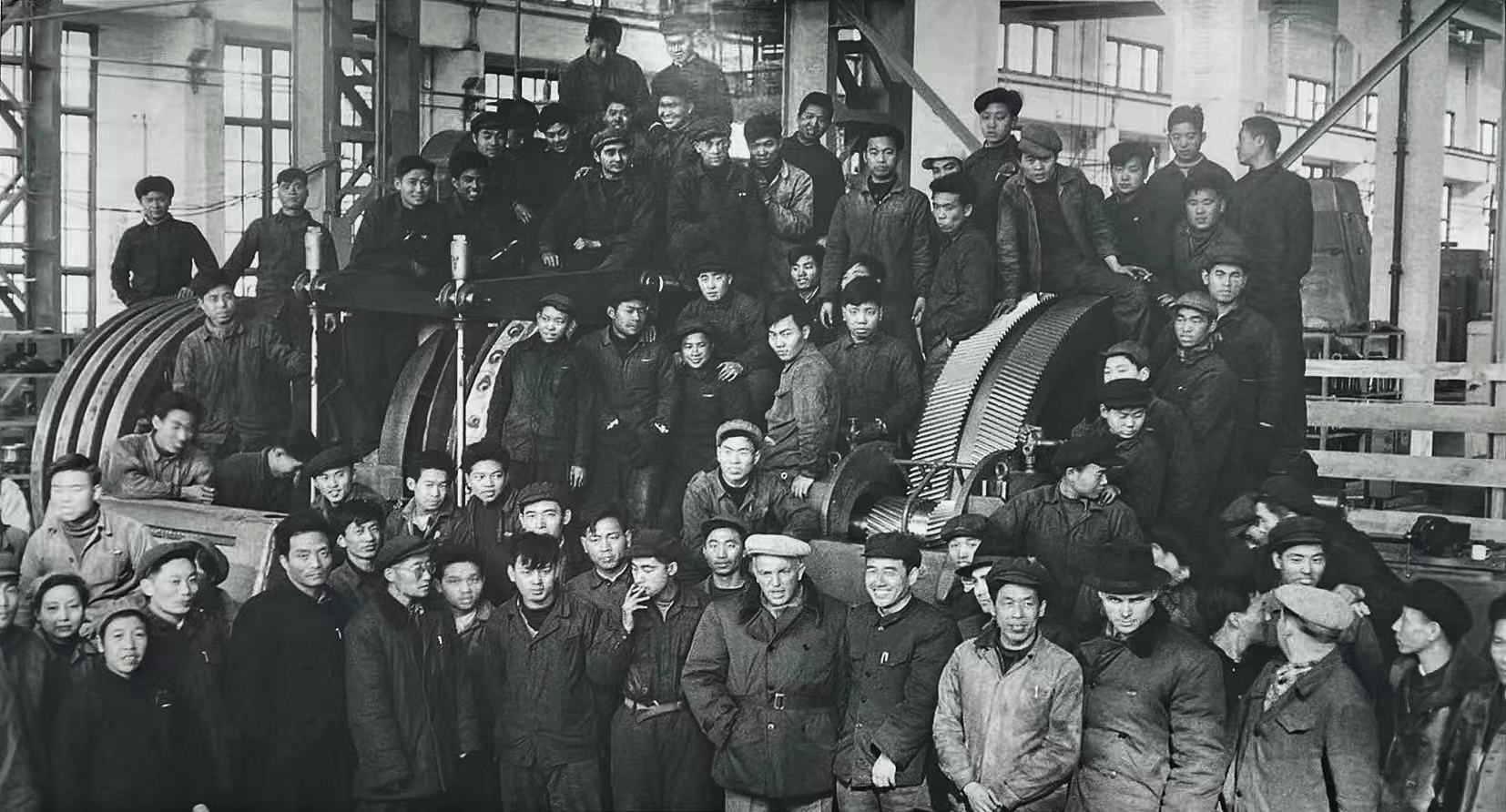

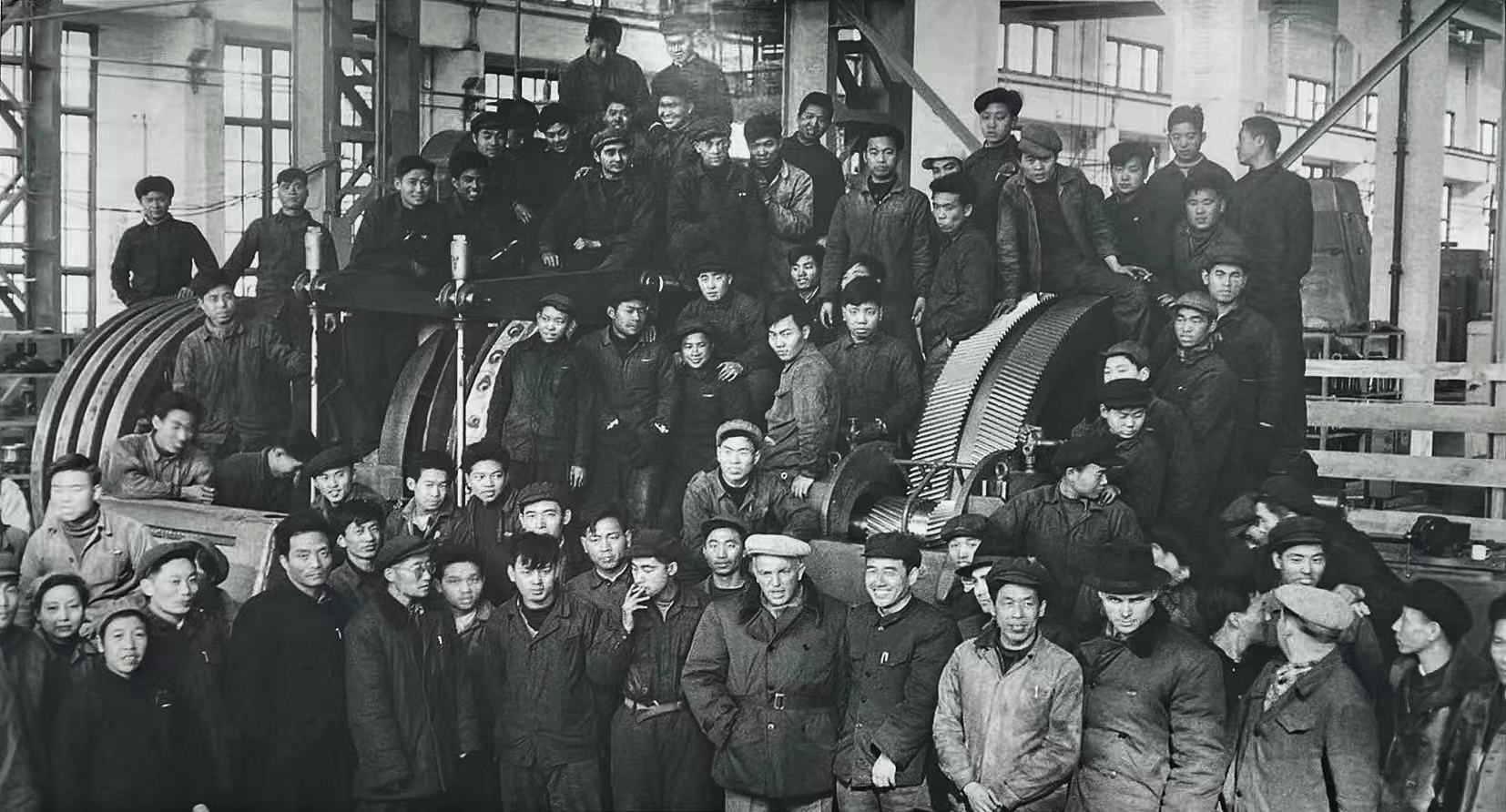

焦裕祿一生工齡18年����,其中有9年屬于洛礦���。中信重工黨委組織部副部長王恩隆向《環(huán)球人物》記者介紹:“在這里,焦裕祿先后擔任了工程科副科長�����、一金工車間主任等職務�����,并被派往哈爾濱工業(yè)大學進修半年���,還主持研發(fā)了新中國第一臺2.5米雙筒提升機����。”

1958年��,焦裕祿(前排左四)在提升機前與廠領導�、工人合影。 焦裕祿抵達洛礦時��,這里剛剛籌建完畢�,一切都是嶄新的。一年后�����,領導決定選出一批優(yōu)秀年輕干部,到哈爾濱工業(yè)大學(以下簡稱哈工大)進修��。焦裕祿被選中�����,進入哈工大的預科班學習����。王恩隆說:“這是焦裕祿第二次‘出關’來到東北,心情與上次天差地別�����。他終于不再擔心生存問題���,可以一心撲在學習任務上�����。”

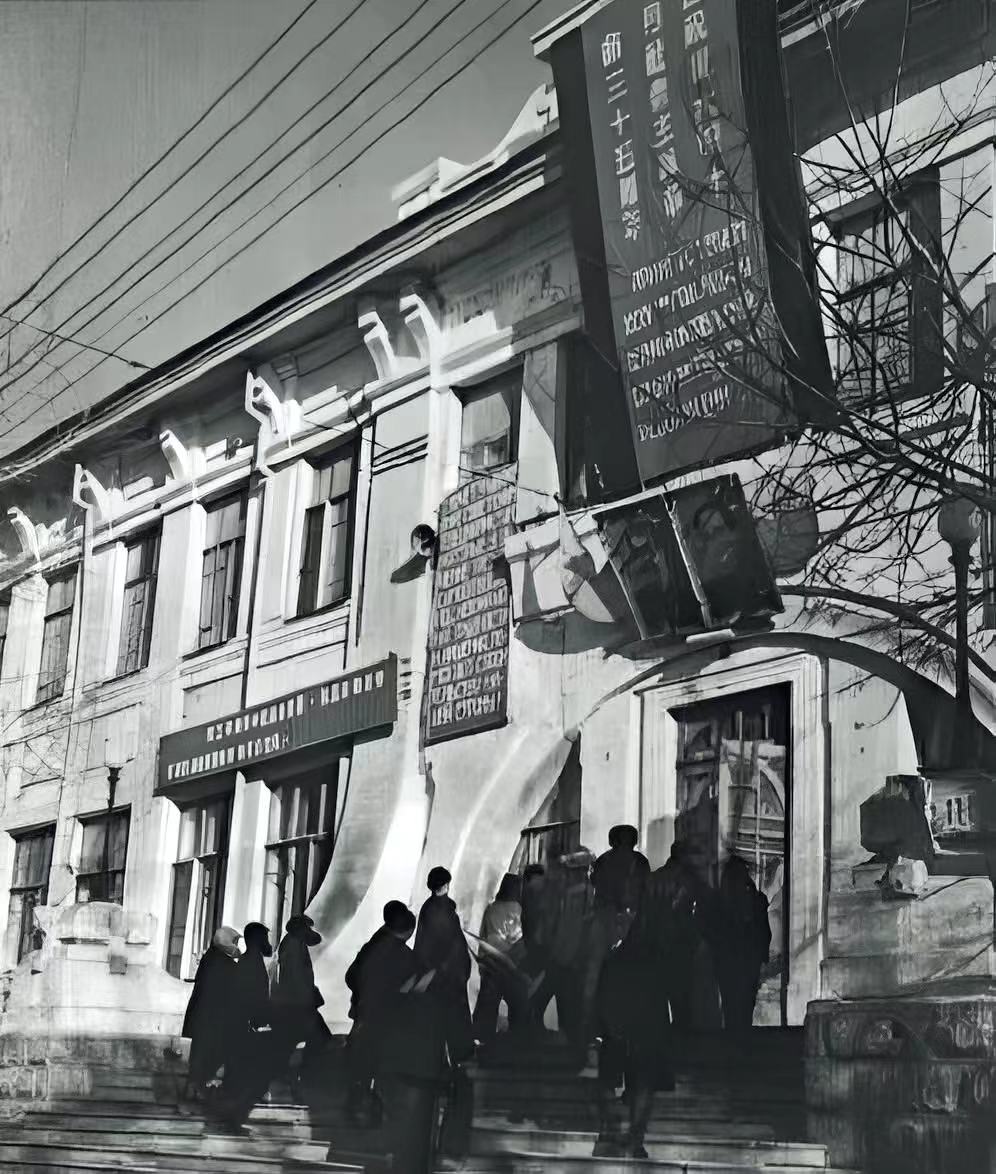

哈工大為了照顧這批進修人員,專門制定了學習計劃��。對于小學文化程度的焦裕祿來說,這份學習計劃很有挑戰(zhàn)性�。他爭分奪秒地看書,如饑似渴地查閱資料�����,遇到不懂的問題就向老師�、同學請教。與焦裕祿同批派往哈工大進修的同學王明倫曾回憶�,他們那批人學習都很刻苦,“大家開始學不好���,后來慢慢就學通了”��。

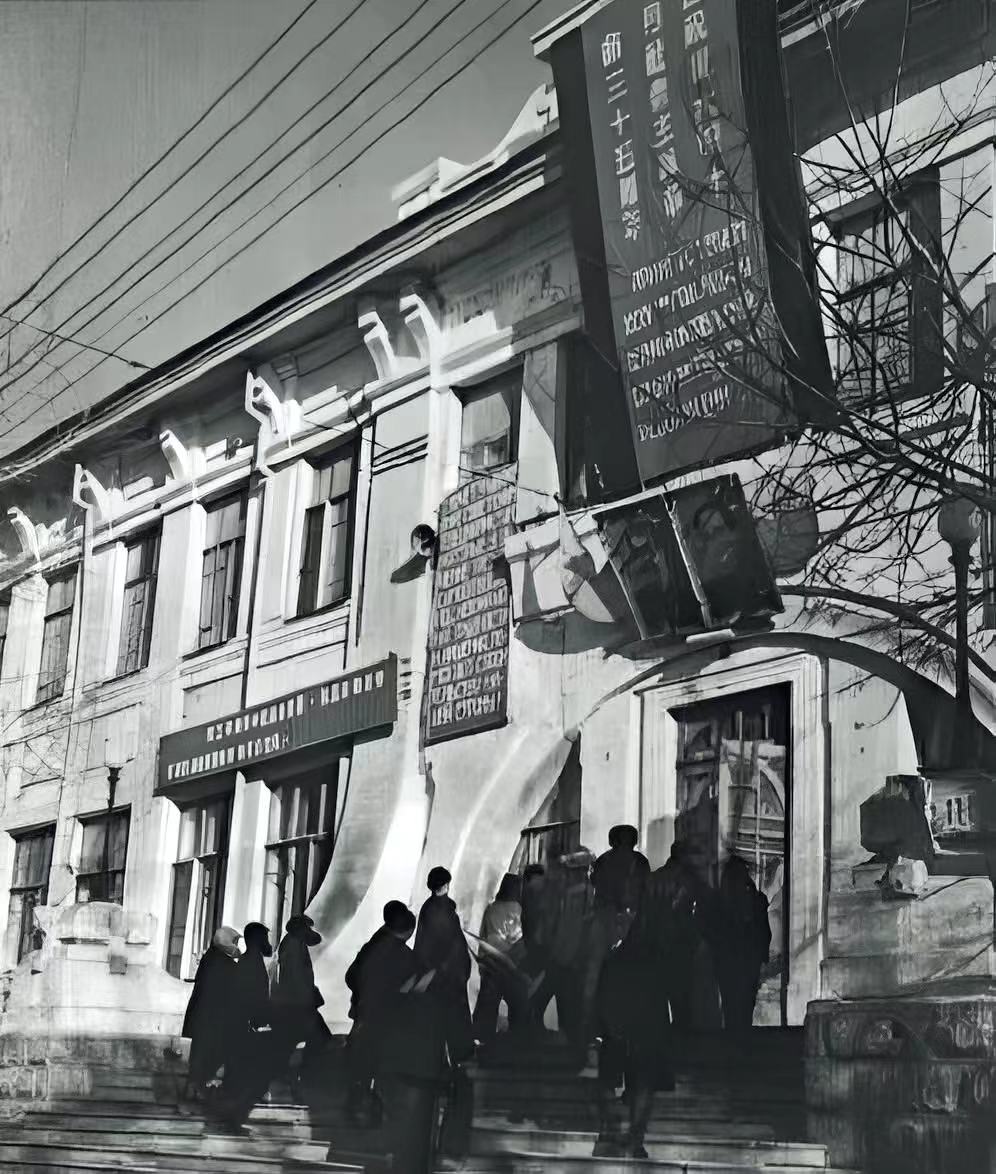

上世紀50年代的哈工大校園��。

上世紀50年代的哈工大校園��。 學習之余���,焦裕祿還參觀了哈爾濱東北烈士紀念館。趙一曼�����、楊靖宇、李兆麟等烈士的事跡深深震撼了他�。東北烈士紀念館館長劉春杰曾向媒體介紹,當年焦裕祿在趙一曼的塑像前深深地鞠了一躬����,并說了一句“趙一曼的革命精神值得我們學習”。

焦裕祿干部履歷表�,如今保存在淄博焦裕祿紀念館(故居)里。 半年的時間里��,焦裕祿與同學們的學習進度取得重大進展��。一次考試后�,哈工大認為,這批學員的水平已可以轉入本科階段學習�����。但就在此時���,洛礦來信:廠里近來對培訓計劃做了重大調整����,決定讓你們即刻中斷在哈工大的學習���,到生產工藝先進的大連起重機器廠進行崗位實習���。

許多同學難以接受,有人表示“寧可不要廠里的助學金�,不要工資,也要把本科讀下來”����。作為一名渴望讀書學習的年輕人,焦裕祿也曾猶豫過�����。他攥著洛礦的通知一夜沒睡��,天亮后�,他下了決心:“還是服從安排。我是共產黨員�,必須服從組織決定。”1955年��,焦裕祿來到大連起重機器廠報到�。

在大連,焦裕祿首先遇到語言上的難題���。他發(fā)揮自己的文藝特長���,為蘇聯專家們表演文藝節(jié)目����,趁機向他們請教俄語�����。他嫻熟的舞技讓蘇聯專家驚嘆:“一位看起來憨厚的年輕人����,舞跳得這么好,很了不起����!”焦裕祿與專家們熟悉了,也從專家那里學會了技術方面的簡單俄語���。

在解決語言難題的同時���,焦裕祿還努力學習先進的生產技術。大連起重機器廠是流水作業(yè)��,他照著圖紙,跟著加工的零件�����,按工序跑遍大大小小的機床����,常常弄得滿身油漬����、滿頭大汗。有好幾次��,他累得趴在圖紙上睡著了���。同事們想叫醒他�,又不忍心�。一年多之后,焦裕祿比較全面地掌握了指揮工業(yè)生產所需的技術管理知識���,成了一名徹徹底底的“行家”�。

1956年��,帶著一身學來的本領,焦裕祿回到了洛礦�。洛礦的很多設備是從蘇聯進口的,機器說明書����、圖紙都是俄語,焦裕祿繼續(xù)苦學俄語����,拜了廠里一名留蘇人員為師,利用一切空余時間惡補��,有時為了練習發(fā)音�,舌頭都練腫了。

1958年春����,洛礦黨委發(fā)出“邊基建,邊生產����,試制2.5米雙筒提升機,向五一節(jié)獻禮”的號召��。提升機是一種運煤的機器��,此前中國的提升機很多是由蘇聯專家援建的。王恩隆對《環(huán)球人物》記者說:“上世紀50年代末���,蘇聯專家陸續(xù)撤出���,他們曾說我們絕對造不出先進的提升機,但我們并不相信這一說法�����。”這項光榮又艱巨的任務落在了一金工車間��,車間主任正是焦裕祿�。王恩隆說:“焦裕祿用解剖麻雀的方法���,和技術人員��、老工人一道���,對整臺機器的上千個零件,從圖紙資料�、工藝規(guī)程,到工具準備����、材料準備���,一件一件地熟悉、研究���。”焦裕祿記了一本密密麻麻的筆記���,時常帶著這本筆記到車間各處實驗加工方法。“那段日子�����,焦裕祿連續(xù)50多天沒回家�����,吃住都在廠房���。他要統(tǒng)籌生產和研發(fā)工作的安排��,經常開會到半夜一兩點�����,開完就在車間的長凳上睡一晚�。”同事周錫祿見到焦裕祿,關心地問:“老焦呀�����,幾天不見�����,怎么瘦成這個樣子�����?”焦裕祿還不忘打趣:“瘦了好嘛���!瘦了可以減輕負擔,走起路來方便����。”

在焦裕祿的帶領下,一金工車間只用了3個月就成功研制了2.5米雙筒提升機�。“這不僅極大振奮了我廠員工,也振奮了洛陽廣大人民群眾���。”如今提到這件事����,作為焦裕祿的洛礦后輩,王恩隆仍感到激動不已����。

后來,這臺傾注了焦裕祿大量心血的提升機��,整整服役了49年���,直到2007年才被淘汰��。用王恩隆的話說:“焦裕祿去世后��,這臺提升機繼承了艱苦奮斗的精神�����,繼續(xù)默默奉獻了幾十年�。”

“尉氏是焦裕祿精神的錘煉地”

1962年����,從洛礦離開后�����,焦裕祿再次回到河南開封尉氏縣����,擔任縣委書記處書記���。

焦裕祿上一次來到尉氏工作是在1947年�����,他隨部隊來到尉氏�����,后留下任縣委宣傳部干事�,以及尉氏縣大營區(qū)副區(qū)長����、區(qū)委副書記兼區(qū)長等職務��。尉氏焦裕祿事跡展覽館館長李建強對《環(huán)球人物》記者說:“第一次在尉氏工作,焦裕祿的主要任務是剿匪和土地改革�����,其中剿匪工作尤為復雜�����。”

那時��,焦裕祿負責的大營區(qū)是著名的土匪窩��。十多個村子里都有土匪出沒�,其中名頭最響的是黃老三。焦守云說:“當地百姓提起黃老三就嚇破膽�����,他有自己的武裝�,欺男霸女,殺人如麻���。”在黃老三的影響下�,土改工作遲遲得不到推動��。

焦裕祿的辦法是殺雞儆猴。他先抓了黃老三附近的土匪頭目錢鐵頭���,然后在錢鐵頭逃跑時果斷擊斃�����,極大震懾了當地土匪�?��?吹焦伯a黨“鎮(zhèn)得住土匪”�,當地百姓備受鼓舞��,土改工作打開了突破口����。

但要鏟除黃老三,這些還不夠���。囂張的黃老三命令手下偷襲區(qū)部���,要“活捉焦裕祿”。焦裕祿事先獲得情報���,沉著應對�。他帶著20多個民兵�����,“活捉了來活捉自己的土匪”���。然后�����,焦裕祿張榜公告:坦白從寬��,抗拒從嚴���;首惡必辦,脅從不問��。告示一貼出�,無數土匪倒戈,黃老三身邊的“勤務官”梁長運也棄暗投明了�。

焦裕祿還單刀赴會,與黃老三商討招降事宜�。他當然知道黃老三設的是鴻門宴��,不僅毫無投降之意�,還在變本加厲地安排手下暗殺他���。于是焦裕祿“睡一覺換一個地方”���,有時甚至上下半夜睡在不同屋子。多年后���,焦守云聽母親徐俊雅回憶過那段日子:“那時候你爸膽子真大�,天黑時安排好工作��,腰里別把斧子就出門了���。”

后來��,焦裕祿將黃老三誘至區(qū)部�,先五花大綁����,后又放走了他。有人不理解焦裕祿為何這樣做��,焦裕祿解釋道:“抓了黃老三,還有黃老四���、黃老五。必須一舉將黃老三和其黨羽一網打盡���,不然匪患依然不斷�����。”果然�,沒過多久�����,焦裕祿率隊順藤摸瓜�����,將黃老三及其黨羽一并抓獲�。在公審大會上,看著黃老三一行人被鎮(zhèn)壓���,當地群眾興奮大喊:“打倒黃老三����,大營晴了天。”

剿匪時膽大心細的焦裕祿����,還是一名優(yōu)秀的青年團干部。他擔任過青年團尉氏工委副書記�����。對于青年團的工作��,焦裕祿有自己的見解:“黨是頭顱���,團是手足�。一個人只有頭顱沒有手足怎么行呢����?年輕的時候不幫黨多做點事,年紀大了想做也做不成了����。”他抓住各種機會接觸青年,了解青年的思想和工作狀況。1950年�,焦裕祿親自編寫的順口溜,讓一位名叫王小妹的務農丫頭成為尉氏縣乃至河南省學習的青年典范:“王小妹十六歲�,犁地耙地她都會,大家都學王小妹�,不畏艱苦不怕累,爭當青年先鋒隊����。”

也是在青年團里����,焦裕祿收獲了愛情。1950年6月���,焦裕祿與徐俊雅在河南省團校舉辦的培訓班里相識了�����。憑借一手精湛的二胡技藝��,他成功引起了尉氏優(yōu)秀團干部徐俊雅的注意���,兩人感情迅速升溫。取得雙方父母同意后,兩人舉行了婚禮����。結婚那天,焦裕祿拉了一曲《小二黑結婚》��,徐俊雅伴唱:“大伙兒呀��,你拍手他叫好�,都說你是一個好青年。”

1962年���,第二次來到尉氏工作之前��,河南省委與開封市委都點名要焦裕祿�����。組織最終決定將焦裕祿派回條件更艱苦的尉氏�����。那時焦裕祿已經患有嚴重肝病���,但也是一名更加成熟的干部了�。

重回尉氏����,焦裕祿的工作重點已變成農業(yè)建設。為提高農田水利功效���,他讓供銷社從東北買來一批特制推車����,提高了當地農民的耕種效率�,當地人把這種推車稱為“焦書記發(fā)明的小貨車”。他發(fā)現當地負責開拖拉機的機耕隊吃拿卡要��,立馬寫了順口溜:“好飯好菜����,拖拉機跑得快�;無菜無酒,犁不到頭就走����。”借助口口相傳的輿論力量,這種揩農民油水的歪風很快就被剎住了��。

1962年12月,焦裕祿帶著一身干勁與病痛離開尉氏���,調往蘭考�,成為大眾所熟知的焦裕祿����。李建強說:“一個人的精神不是一朝一夕形成的,焦裕祿在尉氏一共工作過6年�,這6年是他工作最危險、生活最艱苦�����、經歷最豐富的6年�,尉氏是焦裕祿精神的錘煉地。”

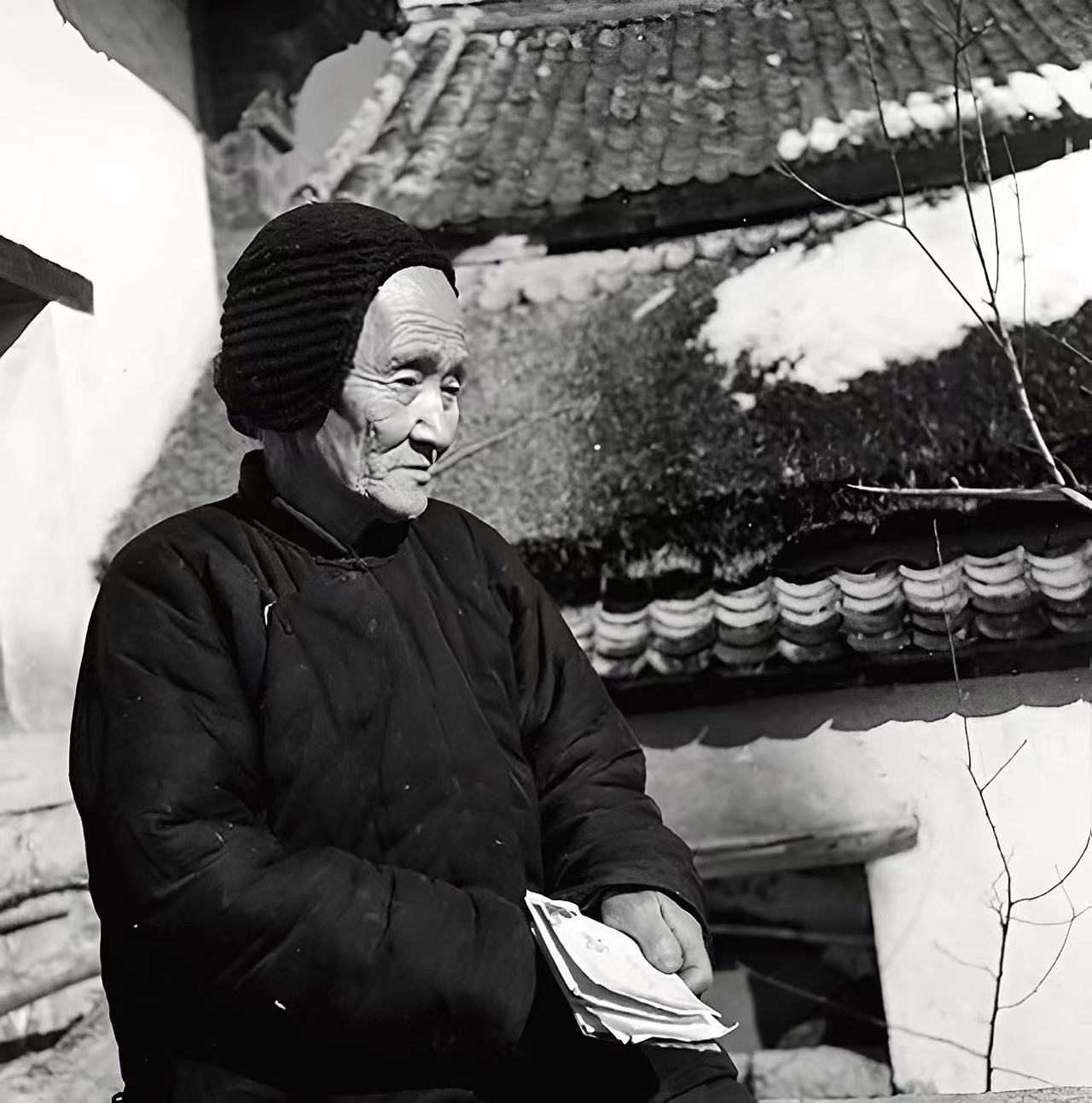

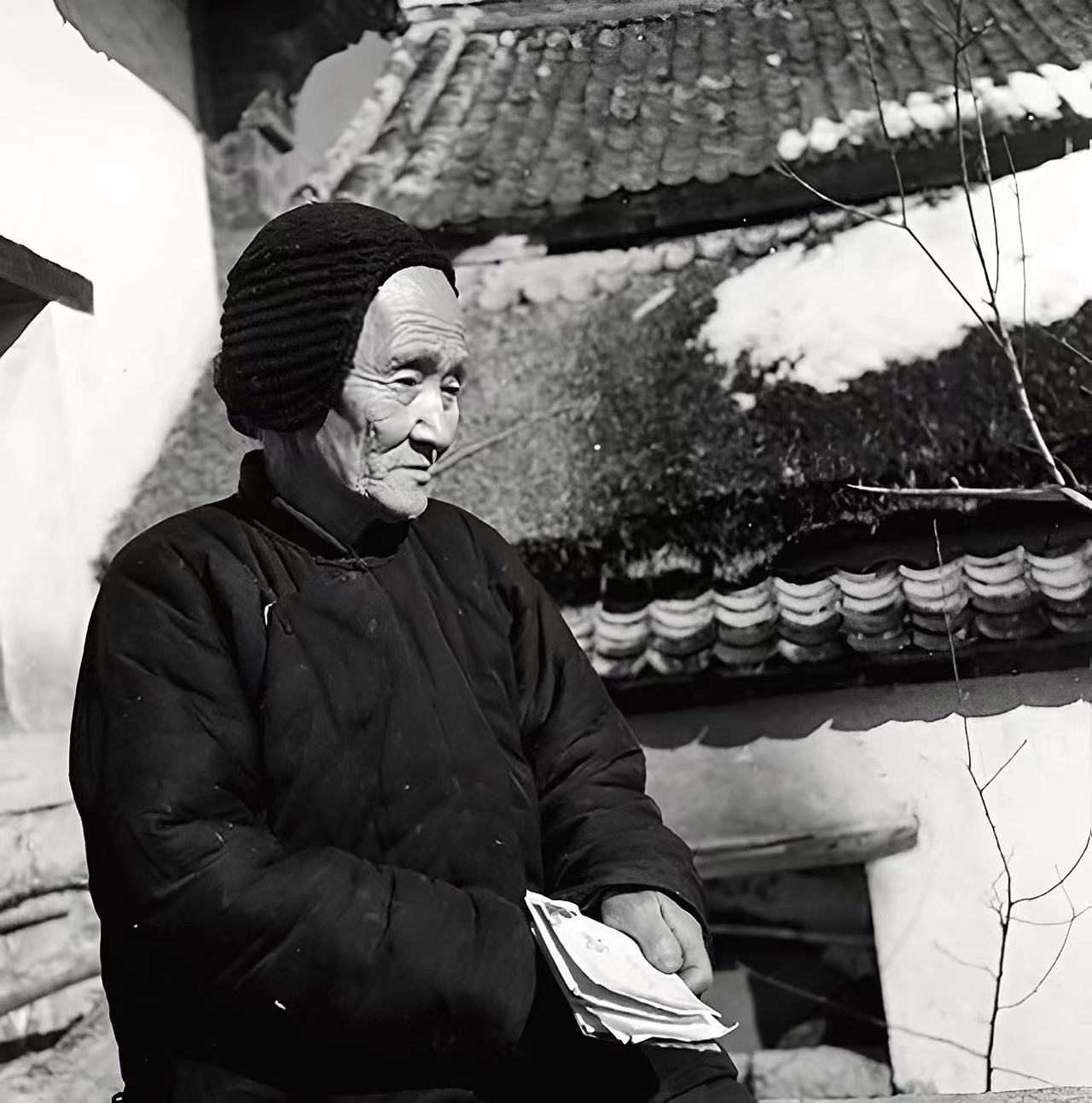

焦裕祿母親李星英��。 焦裕祿的一生是舍己為人的一生���,是無私奉獻的一生����,是親民愛民的一生���。直到去世前3個月��,1964年春節(jié)�,他才帶著全家人做了一件了卻心愿的私事——回到生他養(yǎng)他的博山。在焦家祖宅門前����,他佇立許久,默默注視著早已蕩然無存的油坊舊址�����。半晌���,他才慢慢走進故宅��。

大年初二,焦裕祿組織了一場家宴����。焦裕祿侄子的未婚妻趙新愛以未來侄媳婦的身份參加了那場家宴。她記得當天下著大雪��,焦裕祿披著一件打著補丁的衣服����,時常插著腰�����,臉色發(fā)黑��,滴酒不沾���。她還發(fā)現,焦裕祿母親李星英的臉色也非常凝重����。

講到此處,趙新愛在《環(huán)球人物》記者面前抬起頭�����,聲音不大�����,傷感地說了一句:“他生病了�,我們都能看出來。那次回來是告別���,是告別�����。”(記者 隋坤)