瓦西里·康定斯基,1866年生于俄羅斯莫斯科���,藝術家����、藝術理論家�����,抽象藝術的先驅。他創(chuàng)造的“抽象繪畫”概念推動了20世紀的藝術發(fā)展��,深刻影響了諸多藝術家的實踐����。1944年,在法國塞納河畔的訥伊去世���。

1908年��,慕尼黑��。黃昏時分�����,寫生歸來的瓦西里·康定斯基照常推開畫室門,瞬間被迎面映入眼簾的一幅畫抓住目光����。這幅畫完全沒有主題,也沒有任何可辨認的物象��,全部由明亮的色塊構成���?�?刀ㄋ够苫蟮卮袅⒃谠?���,注視著這幅畫,感覺“被不可言喻的優(yōu)美所包圍”���。直到他靠得更近一些��,才辨認出——這原來是自己的一幅畫側放在畫架上�。

第二天�����,康定斯基試圖在日光下得到同樣的效果����,卻只成功了一半——無論如何放置,總能辨認出物象��。昨天感受到的那種美已蕩然無存���。這讓他突然明白:“客觀性�����、可辨識的物象在我的繪畫中并無地位����,甚至對它們是有害的。”自此�����,康定斯基踏上抽象主義之路�����,此后成為全世界抽象藝術的先驅之一�����。

2021年是康定斯基誕辰155周年���,上海西岸美術館與巴黎蓬皮杜中心聯(lián)合舉辦展覽“抽象藝術先驅:康定斯基”,全面呈現(xiàn)這位20世紀藝術大師里程碑式的創(chuàng)作生涯����。展覽匯集蓬皮杜中心的重磅館藏��,包括數(shù)百份畫作��、手稿�、版畫作品以及諸多首次亮相的大師級作品����。作為2021中法文化之春的重頭戲,此次展覽不僅是康定斯基于中國的首次大展�����,亦是他迄今為止在亞洲境內(nèi)最具規(guī)模的回顧展�����。

左圖:康定斯基《灰色之中》�,1919年。

左圖:康定斯基《灰色之中》�,1919年。

右上圖:康定斯基《有紅跡的畫》�,1914年。

右下圖:康定斯基《作曲IX》���,1936年�。 30歲棄法從藝

康定斯基對于色彩的記憶可以追溯至3歲。那時起����,他就在各種各樣的物體上觀察色彩。

馬夫用樹枝給康定斯基做玩具�,他卻注意到被剝開外皮的樹枝會露出3種顏色。“最外面是樹皮的黃棕色��,我不喜歡這種顏色�,真希望它被另一種顏色取代;中間是翠綠色�,我特別喜歡這種顏色,即便在枯萎的狀態(tài)下���,它仍有迷人的魔力�����;最里層是樹枝的乳白色�����,它散發(fā)著一股潮濕的氣味����,令人不禁要舔它一下,可惜它很快就無法挽回地枯萎了�,因而����,我對白色的興趣從一開始就遭受打擊。”對每種色彩的感受����,清晰地刻在康定斯基的記憶里。

然而��,孩提時代顯露出的對色彩非同尋常的偏好����,并沒有促使康定斯基早早走上職業(yè)畫家之路。他在法律和政治經(jīng)濟學領域耕耘求索�����,28歲便成為大學法律教師�����。沉睡于體內(nèi)的藝術天分����,等待被喚醒�����。

1895年�,29歲的康定斯基在參觀“法國藝術展”時被莫奈的《干草堆》深深震撼�����。這幅畫與他此前熟悉的古典繪畫完全不同——畫家竟然能把畫畫得如此模糊不清���,而這幅模糊的畫竟然能給人帶來如此夢幻的印象�。這幅畫吸引著康定斯基����,它的每一處細枝末節(jié)總是浮現(xiàn)在他眼前。“我十分清楚地意識到調(diào)色板毋庸置疑的威力�����,它超越了我所有的夢想����。”對繪畫藝術的渴望�����,從康定斯基內(nèi)心深處破土而出����。

最終把康定斯基推向藝術之路的���,還有一部音樂作品——瓦格納的著名歌劇《羅恩格林》?�?刀ㄋ够谀箍苹始腋鑴≡河^眾席上���,思緒和視野卻被帶入了暮色中��。“小提琴�、貝斯深沉的低音調(diào)����,向我呈現(xiàn)了入夜前一刻的所有色彩,狂野的�����,甚至是瘋狂的線條在我眼前被勾勒出來。”康定斯基感到�����,音樂與繪畫能迸發(fā)出同樣的能量����。這種聽覺經(jīng)驗給了他用畫筆表達瓦格納歌劇中磅礴氣勢和情感的野心。

1896年��,康定斯基決定辭去大學教授一職����,前往德國慕尼黑學畫。這一年���,他30歲��。

世紀之交的慕尼黑風云際會�����,一大批國際先鋒藝術家聚居于此���,反學院派的“新藝術運動”和“青年風格”勢頭正盛�����。在這里�����,康定斯基先后師從現(xiàn)實主義藝術家安東·阿茲貝���、象征主義藝術家弗朗茨·馮·施圖克���,廣泛吸納不同風格與思想�����。

成為康定斯基

1904年����,康定斯基收獲了藝術生涯的第一次成功�。這一年,巴黎秋季沙龍展的目錄中收入了他的18件作品����,評論家用“神秘和曖昧”來描述他的風格�。而就在此前不久�,他主導創(chuàng)辦的先鋒派藝術家俱樂部“方陣”和同名美術學校,卻因過于前衛(wèi)新潮而幾乎無人問津�,走向解體和關閉。

“方陣”存在時間不長���,但對康定斯基早期的藝術發(fā)展至關重要��。也是在這所美術學校���,康定斯基與未來將陪伴他十余年的青年女畫家加布里埃爾·蒙特相遇。二人開啟了一場穿越歐洲����、遠抵突尼斯的漫長旅行,一路邊走����、邊看、邊畫�����。

途中,康定斯基完成了許多小幅油畫風景寫生習作��,都是用調(diào)色刀刮抹而成���。他還在黑色背景上用點彩筆觸描繪出取材自俄國民間傳說的色彩斑斕場景�,潛藏的抽象繪畫之心逐漸浮出水面�。

1908年夏,康定斯基與蒙特返回慕尼黑�,在風景如畫的穆瑙小鎮(zhèn)度過了整個夏天,并進行了大量寫生�。康定斯基的繪畫從相對具象轉到了更加抽象的狀態(tài)�����,躍動的筆觸被組織在不同的明亮色塊輪廓中��,流暢且愈發(fā)奔放不羈�。他也愈發(fā)覺得���,藝術的表現(xiàn)應該獲得一種無所羈絆的自由����,一切都聽憑藝術家掌握。

這種激進藝術觀與其當時所在的“慕尼黑新藝術家協(xié)會”中保守藝術家形成尖銳對立�。康定斯基憤然退出��,和畫家好友弗朗茲·馬爾克成立“藍騎士”(德語Der Blaue Reiter�,又譯“青騎士”),與新藝術家協(xié)會分庭抗禮����。

最初,所謂的“藍騎士”其實是由康定斯基和馬爾克合編出版的《藍騎士年鑒》����。這是一本革命性的視覺宣言,將不同的藝術不分國界�、突破學院理論框架匯合在一起。以年鑒為中心�����,他們團結了許多先鋒派藝術家�����,“藍騎士”逐漸變成一個藝術團體的名稱���。

而有關“藍騎士”的意象�����,已在康定斯基腦海里醞釀多年��。早在1903年�����,他就以印象式筆法創(chuàng)作了一幅《藍騎士》���,畫中一名騎士身披藍色斗篷���,身跨白馬,飛速穿越一片山地牧場��;1909年《即興Ⅲ》中的紅兜帽���、橙色披風騎士,已略有抽象意味��;1911年的《印象V:公園》就更抽象了��,完整的騎士形象已難覓蹤跡,只有飄渺的黑色線條勾勒出騎士騎馬穿過鄉(xiāng)村的輪廓�;到包豪斯時期,他索性將騎士形象簡化成幾何抽象�����,使用硬朗的交叉對角線構圖��,黑色線條從畫面中心向斜前方延展���,濃縮了騎士踏馬一躍而起的意象�����。

對康定斯基來說����,騎士也是自我投射與精神象征——未來的藝術之路仍然未知����,而自己就像騎士,要勇于探索�,突破恐懼,戰(zhàn)勝困難���。

康定斯基早期作品《歌》����,1906年。

康定斯基早期作品《歌》����,1906年。 看得見的音樂

“色彩是琴鍵����,眼睛是錘子,而心靈則是鋼琴的琴弦��。畫家是彈琴的手���,彈某個琴鍵�,引發(fā)心靈的震顫�����。”1910年�����,康定斯基在理論著作《論藝術的精神》中如是寫道����。

康定斯基具有聯(lián)覺(知覺混合)的能力。他可以十分清晰地聽見色彩�����,甚至借音樂標題的方法把繪畫命名為“結構”“即興”“抒情”�����。在他看來�,音樂與繪畫有著強烈關聯(lián),能夠給人共同的感受——聽覺上接受到的刺激能轉化為視覺效應�����,反之亦然�����。畫作中的色彩和標記��,能令人想起某種特別的音色����,仿佛交響曲中的音符能在人腦中浮現(xiàn)出特定的景象。

康定斯基(前排右三)在包豪斯學院任教時與教師們的合影�����。

康定斯基(前排右三)在包豪斯學院任教時與教師們的合影�����。 “對于康定斯基來說,音樂是一種特殊的思考源泉��,讓他構想出一種新的形式�,并激勵了他的一生。”蓬皮杜中心策展人安格拉·蘭佩說�。康定斯基試圖以不斷簡化的形式�,表現(xiàn)人們的精神世界。這一理念����,在康定斯基遇到音樂家勛伯格時,碰撞出絢爛的火花�����。

勛伯格是音樂家��,卻擅長丹青�����,與康定斯基同為“藍騎士”成員。他們常常通信��,分享和探討藝術理論�。

20世紀初的歐洲大陸���,經(jīng)歷了一戰(zhàn)和工業(yè)化��,勛伯格音樂零碎跳動的旋律���、散漫的節(jié)奏、不和諧的和弦����,恰到好處地表達著由戰(zhàn)爭和現(xiàn)代化派生出來的孤獨與生存焦慮。他與康定斯基一樣���,無意描摹現(xiàn)實世界���,卻著意表達人的內(nèi)心情感。

康定斯基從勛伯格的音樂中汲取了許多靈感����,試圖創(chuàng)造一種有如交響樂團的音階和結構,這才有了后來大名鼎鼎的《構成》系列。

其中�,《構成第七號》可以稱為一支音樂狂想曲。這是康定斯基作品中畫幅最大的一幅�。初看這幅畫時,給人的感覺是異常迷亂��,但同時也可以感受到康定斯基構圖的技巧——畫面中有無數(shù)重疊和變化的布置����,并且每一個形體都有自己的法則,每個法則又在整體中發(fā)揮著強大的沖擊力�,使畫面充滿律動感,如同偉大的交響樂�����。

19世紀末至20世紀初的作曲家���,從莫扎特�、貝多芬到舒伯特���、肖邦�����,都曾成為康定斯基靈感的來源��。他將音樂糅入繪畫中����,用色彩展現(xiàn)音樂震蕩心靈的效果,從畫面構圖到線條色塊��,似有一種內(nèi)在的精神緩緩流淌�,所以他的抽象畫也被稱為“看得見的音樂”��。

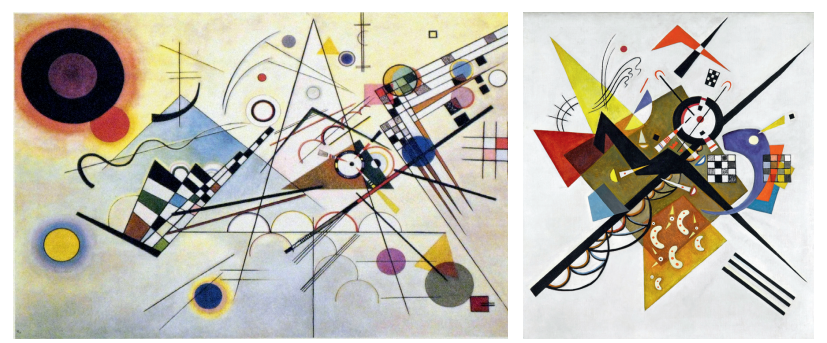

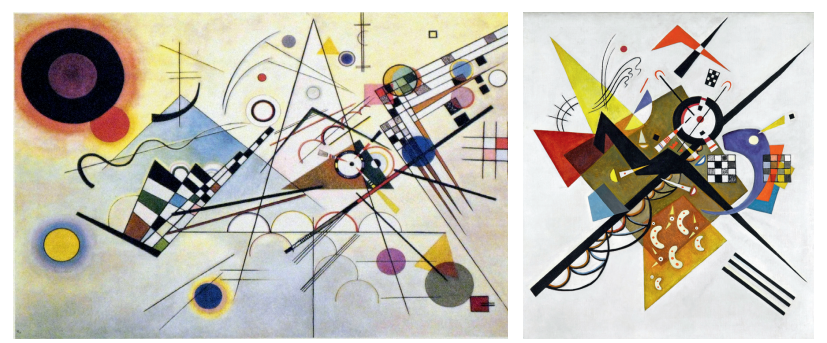

左圖:康定斯基《構成第八號》����,1923年。右圖:康定斯基《白色之上II》��,1923年�。

左圖:康定斯基《構成第八號》����,1923年。右圖:康定斯基《白色之上II》��,1923年�。 點線面的藝術

一戰(zhàn)爆發(fā)后,康定斯基不得不離開德國�����,回到莫斯科���。比過去更糟糕的是�����,除了藝術上的孤獨���,他還面臨著政治和經(jīng)濟上的雙重困境:不僅得不到物質上的支持��,還遭到左翼藝術家與西歐當局的兩面夾擊��。

直到1922年夏天����,收到德國魏瑪包豪斯學院創(chuàng)始人瓦爾特·格羅皮烏斯的任教邀請���,康定斯基再次離開莫斯科�����。在這所革命性的學校��、現(xiàn)代設計的搖籃��,康定斯基也拉開了自己藝術生涯的新帷幕�。

此次展覽中,展廳的中心部分正是根據(jù)康定斯基1922年為柏林“無評委藝術展”設計的門庭壁畫等比例復原而成���。也正是在這組壁畫中�,沮喪低迷的康定斯基再次用自由形式表達出對藝術的綜合性理解��。

在包豪斯執(zhí)教期間���,康定斯基把自己的藝術創(chuàng)作與藝術理論結合起來��,借助尺子���、圓規(guī)等工具���,使圖像呈現(xiàn)出嚴謹?shù)膸缀位?�。?chuàng)作于1925年的《黃紅藍》被認為是其藝術理論的最好詮釋��,幾何結構與造型中加了明亮的光與柔和的色彩�,使抽象的線條繪畫富于激情和浪漫����,同時又不失理性�����。

1926年���,康定斯基的理論著作《點線面》出版,這本書也是他在包豪斯學院所教授內(nèi)容的集成���。在課程中����,他提出了色彩以及點線面各個元素所能產(chǎn)生的心理效果�。對他而言,繪畫就是用點���、面�、線����、色彩傳達精神和情感,與觀眾共同激起內(nèi)心的震蕩�。

這一年,也是康定斯基60歲的生日����。第一期《包豪斯》雜志作為“禮物”����,獻給了康定斯基����;歐洲許多城市為他舉辦個展,美國的古根海姆也訪問了包豪斯�,收購了大量康定斯基的作品。

可惜好景不長�����,1933年�,包豪斯學院被德國納粹關閉�,康定斯基的作品也被貼上了“墮落藝術”的標簽。他再次被迫流亡��,移居法國���,在巴黎塞納河畔的訥伊度過了人生最后的時光���,留下了豐厚的抽象藝術遺產(chǎn)����。

康定斯基所認為的“抽象主義”����,其本質是“不試圖表現(xiàn)外部世界,而是用一種直接的方式表達人類靈魂的內(nèi)在情感”���,強調(diào)藝術必須關心精神而非物質���。他的抽象藝術過濾了現(xiàn)實生活中的嘈雜之音,呈現(xiàn)出清澈明朗的心境與氣象��。

“康定斯基是20世紀最偉大的藝術家及藝術理論家之一���,作為現(xiàn)代抽象藝術在理論和實踐上的奠基人���,他開啟了一個充滿可能性的領域。”安格拉·蘭佩說�����?����?刀ㄋ够鶆?chuàng)造的“抽象繪畫”概念不僅推動了20世紀及21世紀的藝術發(fā)展,也深刻影響了諸多藝術家的實踐以及對現(xiàn)代主義的認知�����。(黃先懿)