楊早:1973年出生于四川省富順縣�����。2005年博士畢業(yè)于北京大學中國現(xiàn)當代文學專業(yè)�,現(xiàn)任中國社會科學院文學研究所研究員���。著有《清末民初北京輿論環(huán)境與新文化的登場》《民國了》《說史記》等��,編有《話題》系列書籍����。

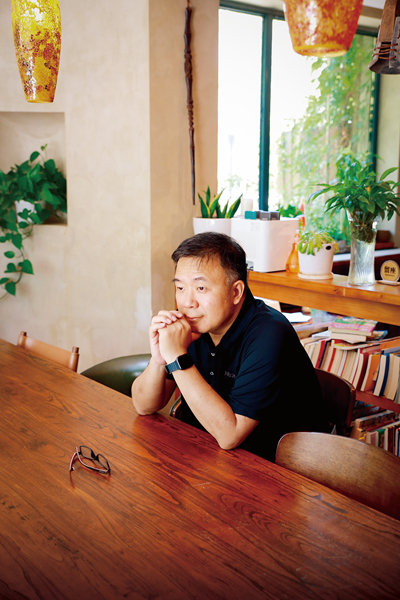

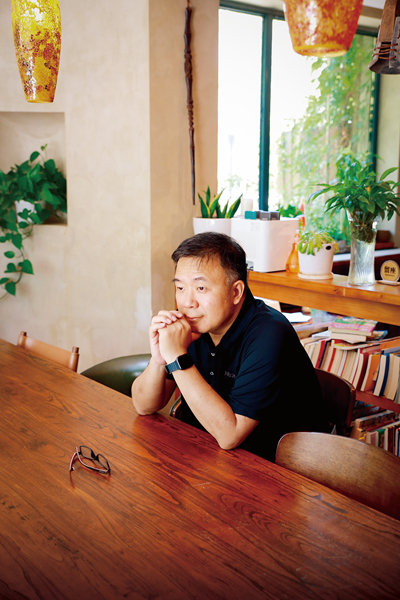

2023年7月5日�����,楊早在北京一家富順鹽幫菜小館。(本刊記者 侯欣穎 / 攝)

不內(nèi)耗的人都在偷偷“city walk(城市漫游)”;爆款“city walk”路線……最近���,打開社交媒體����,許多用戶都會迎面撞上類似的標題��,?一眼����,滿腹狐疑:“不就是遛彎兒�、壓馬路、散步嗎?有什么新鮮的�����。”仔細瞧瞧�,“好像不太一樣,感覺有點兒東西�����。”

根據(jù)一條15萬點贊��、1萬多留言的講解視頻,“city walk”直譯為“城市漫游”�����,既可以指在專業(yè)人士的帶領(lǐng)下有主題�����、有計劃地行走在城市的某條路線上;也可以指漫無目的地在城市中漫游�、閑逛,主打一個慢���、閑���、松弛的氛圍感。

按這個意思�����,中國社會科學院文學研究所研究員楊早算得上“city walk”骨灰級玩家����。小學便無師自通,在老家四川富順一個人漫無目的地瞎走�,走過錄像廳、書攤、涼水鋪����,家門口的一條長街成了美食和閱讀的啟蒙地;長大到廣州中山大學讀書、做報社記者����,又深度體驗了羊城的重商氛圍;后負笈北京,在北大師從陳平原�����,博士論文做城市研究��。慢慢地�����,漫游成了習慣��,又和專業(yè)�、寫作牽連日深�,到了今年3月,他轉(zhuǎn)頭咂摸起幼時吃過的豆花蘸水�、翻一翻民國舊報、理一理書評約稿,記憶一股腦倒出來���,《城史記》就成了���。里面有小城富順的吃食,首都身份之外的北京��,西安的明月����,南京的煙雨,高郵的水……

“這些年走下來��,看到城市越來越龐大�,但學界的城市研究我一直不太滿意,做城市研究�����,文學的是文學��,建筑的是建筑����,歷史的是歷史���,互相不挨著。我希望能夠把城市��、文化����、歷史打通。”坐在北京一家富順鹽幫菜小館��,楊早熟稔地點上幾道家常菜����,講起了自己這些年走過的地方、吃過的美食���、見過的人和事��,談話間帶出一座座城市鮮明迥異的氣質(zhì)氛圍,像剛上桌的菜���,還冒著熱氣���。

識城如識人

北周天和二年(公元567年)���,蜀地江陽縣劃出以“富世鹽井”為中心的地區(qū),設(shè)立富世縣����,歷經(jīng)唐宋兩代,改為富順�。鼎盛時期,富順獨占川鹽課稅的1/5�����,如今的“鹽都”自貢還是后話����,以至于富順被劃入自貢后,許多富順人在外行走時�,仍堅持說富順來的,而不是自貢人�����。

楊早便是一例���,“我是富順縣城長大的孩子”���,在此度過了8年童年時光�。因此�,《城史記》一書自然地以富順開篇,帶出成長路上的另外兩個地方——成都和廣州�,以及其后工作、尋訪過的大大小小7座城市�。

2023年5月,《城史記》出版����。

“將吃作為‘經(jīng)國之大業(yè)、不朽之盛事’���,和小時的成長環(huán)境分不開�。”書的第一頁�,楊早就暴露出自己的“吃貨”本性。不必說街邊的冰粉����、涼糕、水煮肉片�����,一碟富順豆花蘸水����,足以勾起思鄉(xiāng)之情。黃豆現(xiàn)推的豆花���,如雪如玉��,堆在一汪鵝黃的鹵湯中�����,配上一碟紫紅辣椒和翠綠蔥花調(diào)配的蘸水���,再加兩碗“帽兒頭”(兩碗飯扣在一起),直吃得人滿頭大汗�����,口舌生津��。

冰粉�。

在富順,素有豆花飯�����,葷有炒茄貓兒。青蛙肉用紅椒絲�����、姜絲����,急火爆炒,澆上一勺明油��,一筷子下肚����,“差點把舌頭吞下去”。

這里婚宴喪火吃席也很講究����,六碟涼菜、三道熱菜���、一道湯���、一道甜點�,再三道熱菜�����、一道湯��、一道甜點���,可以循環(huán)好幾輪。幼年楊早年紀雖小�����,每到吃席卻是最霸道的一個�����,盯著面前的菜猛吃���,搞得別人無法下筷�����,令帶他的大人叫苦不迭���。

初三那年轉(zhuǎn)學成都��,他開始探索校門口那條長順中街��。觀察面店伙計下面的手法�,他得出結(jié)論����,“這伙計撈面的時候,給女生的比給男生的多”;長街中段的鍋盔攤���,白面鍋盔�����、肉鍋盔���、酥油鍋盔都不放在眼里,他只愛烘熱的紅糖鍋盔;最后走到街尾的茶館�����,看大人吵吵嚷嚷地下圍棋,要上課了才撒腿往回跑���。記憶如此美好���,難怪面對如今游人如織的“網(wǎng)紅城市”成都,他心情復雜:“我眷戀當年的安閑與從容����,實在怕看今日的浮華與躁亂�。”

紅糖鍋盔。

講到廣州�����,首先提到的還是吃���。1981年6月底���,楊早的父親從廣州回來,給家里帶回臺黑白電視機���。當晚����,他一邊興奮地看著電視,一邊拆著父親送的禮物���。“細長的金屬罐子�,天氣很熱�����,摸上去多少有點涼意�,頭上有個拉環(huán),一使勁�,開了!喝了一口,媽呀!這是什么美味啊!清甜……滿口的甜!”原來是罐裝甘蔗汁�。

1991年他考上中山大學,廣州沒了甜味�,更多的是“拉扯”。同學們在重商氛圍的浸染下�����,有在外兼職的�����,有炒股的,還有賣床墊的����。剛到學校,讀中文系的他也曾立志學些“實用技能”�,后來卻一頭扎在哲學系的講座里出不來,聽的都是李澤厚���、朱學勤��、陳鼓應(yīng)……“我覺得我是在兩種力量的拉扯中成長的���。”楊早說��,老廣們的務(wù)實讓他“目光時時瞄著外面的世界”����,而師長的教誨,給了他“愛智”的方向和動力���。以至于參加工作后���,記者當了3年��,仍不忘“純粹的學術(shù)氛圍”����,毅然辭職北上��,求學燕園�����。

“成長����、求學的地方,你很熟悉�����,就會有很多直觀印象和情感印記���。”他說�,“除此之外��,我更關(guān)注的是一座城市被遮蔽的一面��,那些最顯赫的文旅符號都是刻板的印象。識城如識人����,要看到背面、側(cè)面����,才能看得更立體。”“比如北京�,它不是一個城市,是兩個城市����,它是一個叫‘北京’的城市,上面疊加了一個首都�,浮在市民生活之上�����。這也是為什么許多‘北漂’會感到北京有‘疏離感’的原因�����。”

講高郵�,避開咸鴨蛋��,楊早走在舊城外京杭大運河的堤壩上���,發(fā)現(xiàn)“水”讓這個城市平和中富有變動;去南京,了解六朝更迭的歷史之外���,他借用《儒林外史》《陶庵夢憶》《槳聲燈影里的秦淮河》����,重現(xiàn)秦淮河畔的煙水氣;在西安�����,他見月亮升上來���,想到李白寫下“長安一片月�,萬戶搗衣聲”后郁郁不得志的心境……“閱讀城市該是一個比生命更漫長的過程�����,重點是對城市的好奇�����,對世間無數(shù)獨異生活的興趣,是否一直在你的血液里�。”楊早說。

楊早籍貫高郵��,京杭大運河流經(jīng)這里����。

“吃什么”與“想什么”

《環(huán)球人物》:最近“城市漫游”火了,在社交媒體上有許多筆記攻略�,您怎么看待這種現(xiàn)象?

楊早:前段時間我們還在聊,當時有人問這是不是就是窮游����,我說當然是窮游,本來也不用花錢��。除了省錢還有一個原因就是�,過去3年我們走不到遠處,現(xiàn)在可以了�,那我怎么都要走��,哪怕走不出城市����,我就在城市內(nèi)部走��。用腳步去丈量這個城市是向外看�����,人的精神領(lǐng)域就會擴大��,自我定位感會變得不一樣���,生活的豐富性就會增加。

普通人沒有那么強的認知��,城市研究者一開始就會想到理論上的勾連�,所以在我看來,城市漫游反映的是一種正在推動中的新型的人和城市的關(guān)系��。當你沿著某條馬路步行時�,人和城市、歷史就在進行對話和互動���。

魯迅星期天也愛在城市里遛彎��,在北京的時候�,他會去中山公園的來今雨軒吃包子會友,或者去琉璃廠淘書�,在上海的時候轉(zhuǎn)到青蓮閣飲茗。他去哪兒都能碰到朋友�,有朋友的城市就是一個好的居住社群。

《環(huán)球人物》:您曾說自己到一個陌生的城市��,愛去當?shù)氐牟耸袌?、大排檔,吸引您的是什么?

楊早:汪曾祺愛說“吃什么”與“想什么”�,二者是互通的。食物可以披露一個人的很多信息����。所以我到一個城市,特別喜歡看它菜市場里面賣什么����,價格如何,那些買菜的和賣菜的人之間互相的關(guān)系如何����,他們會挑什么,怎么挑��。到當?shù)厝顺3缘娘堭^去���,是跟當?shù)厝舜虺梢黄倪^程��?����?此麄兂允裁茨憔忘c什么�,從口味里面就能體會到城市的歷史和現(xiàn)狀�����。吃完飯�����,一個打包的動作也能看出人們的性格�。揚州人非常熱愛打包,比如說6點開始吃飯�����,到了8點鐘就會有人張羅說���,這個菜別吃了��,我要打包���。他們拎著十幾個飯盒在街上晃�����,會覺得有面子�����。到東北就不一樣���,他們不愛打包,認為那樣會顯得很摳搜��。

《環(huán)球人物》:除了吃���,閱讀也貫穿您的工作和生活�,您的閱讀經(jīng)過了哪些階段?

楊早:我總說閱讀是一個閉環(huán):閱讀—思考—表達—寫作�����,對象可以是書籍���、影視�、人、城市�����,等等���。2005年做《話題》系列其實也是一種表達,當時是幾位同事一起討論���,說很難看到歷史上的人物對當時熱點事件的評論��,后人看我們會不會也是這樣?施愛東就提議�,編本書來告訴后人我們對熱點的評論�。說干就干,我們邀請了許多作者��,專評當年的社會文化熱點�����,一做十年�,現(xiàn)在想想很感慨����。2011年�����,我又和朋友邱小石����、綠茶創(chuàng)辦了“閱讀鄰居”讀書會,還是想要大家坐在一起讀一本書��、聊一個話題���。自始至終我的閱讀理念都沒有發(fā)生大的變化�,我從來不覺得書有價值等級�。你可以說這本書不好,但你不能說這一類書不好����。我小時候選擇少,有什么就讀什么�。在書攤邊站著看盜版的金庸武俠小說,《丁丁歷險記》《鼴鼠的故事》���,還看我奶奶的《大眾醫(yī)學》�、爺爺?shù)摹多囇葸_文集》。我最近看很多網(wǎng)絡(luò)小說�����,穿越文��、修仙文�、種田文……所有文本都有它的好處�,通俗小說文本恰恰最能直接地反映出當時社會的心態(tài)和情緒,這個反而是雅文學很難做到的�����。

“走讀成都”活動中�,楊早(中)與讀友們在華西壩邊走邊聊。

城市是人的第二層皮膚

《環(huán)球人物》:城市在何時成為您的興趣所在?

楊早:我記得在離開廣州�,準備去北京讀研的時候,腦袋里就在構(gòu)思一篇小說�����,叫做“城市與愛情”�,因為我發(fā)現(xiàn)城市跟愛情有對應(yīng)關(guān)系��,在不同的城市�����,愛情會有不同的形式���。比如說當時我有個同學在深圳,當時深圳的男女比例是1:6��,但他還是沒交上女朋友���,因為沒錢����。他就覺得深圳人的愛情太務(wù)實���。前年有部電影《愛情神話》��,講上海的愛情���,又和深圳的不一樣。我對城市好像有天然的敏感,可能因為我小時候總是轉(zhuǎn)學�����,去的地方比較多����,更容易察覺到不同城市之間的差異性。

《環(huán)球人物》:在《城史記》中�,您提出“城市傳記作家”的概念,有什么內(nèi)涵?

楊早:有些作家其實他不太愿意寫城市��,不太愿意寫自己的故鄉(xiāng)�,寫了的人又會被認為是“鄉(xiāng)土作家”,這個概念其實是需要辨析的��,并不是只要寫故鄉(xiāng)或者城市里的人和事�����,就是城市作家���,更重要的是能不能從作品背后去探索這個城市的性格、氣質(zhì)��,以及它在整個中國城市文化地圖里的位置���,這是很重要的���。

沈從文�、汪曾祺�、蕭紅,包括魯迅也好�����,他們是我認為的比較典型的城市作家���,他們的創(chuàng)作會從宏觀上把握一座城市����,營造出一種獨特的氛圍�。我雖然是富順生、富順長��,但我的籍貫是江蘇高郵��。我第四次回高郵的時候�����,去找汪曾祺筆下的老街、店鋪�����,我突然醒覺�����,他小說里的車匠��、錫匠���、賣鹵味的小販��、米店��、糖坊等各種人和事都出現(xiàn)在他上學的那條路上,兩公里的路���,他寫了一輩子����。

《環(huán)球人物》:作家也好,研究者也好����,甚至普通人也好,關(guān)注城市的意義何在?

楊早:我最近意識到��,城市其實是人的第二層皮膚�����。我們住在城市里面����,我們生活在城市里面,但是我們都跟城市很隔膜�。這是很可惜的事情,你的居所本應(yīng)該跟你有著非常強的聯(lián)系��,但現(xiàn)代都市里的人常常把它忽略掉了���。

不要總想著��,我只是個過客����,我只是在這里待著,我只是工作��,這是在把環(huán)境“工具化”����。你是寄居在城市里的人,如果城市與你的身體之間�����、情感之間沒有任何關(guān)聯(lián)�����、交互的話��,人是漂浮的����,你會覺得沒有根。我們和一座城市的緣分其實跟人和人之間一樣�,稍縱即逝,如果你不抓緊一個時刻跟它建立起聯(lián)系�����,很可能就此擦肩而過了���。